Œuvres et fiscalité : l’art, une valeur refuge ?

Depuis longtemps, les œuvres d’art constituent un type de bien dont la fiscalité est avantageuse en France. L’art est notamment, depuis 2018, exclu de tout impôt sur la fortune immobilière.

Le Leasing [1]

Entreprises et particuliers se lancent donc dans l’achat d’œuvres d’art afin de réaliser de véritables placements, à court ou long terme.

De manière de plus en plus systématique, les entreprises choisissent la formule du « leasing », une location de l’œuvre[2] qui peut à terme être acquise par la société.

Cela permet un étalement de l’achat entre 13 et 60 mois. Au terme du contrat de location, l’œuvre peut être achetée pour une valeur résiduelle correspondant à 7% de sa valeur initiale.

Une fiscalité propice à l’art contemporain et aux artistes

Les sociétés qui achètent des œuvres d’artistes vivants sont favorisées : si, durant la période de l’amortissement, elles exposent au public les œuvres achetées, elles peuvent en déduire le coût d’acquisition de leur résultat imposable.

De même, l’achat d’une œuvre est normalement soumis à une TVA de 20%, sauf lorsque l’acheteur acquiert un bien culturel directement auprès de l’artiste ou des ayants-droit. La TVA est alors réduite à 5,5 %.

La taxe forfaitaire sur la vente et l’alternative à long terme

Toute vente d’œuvre par un particulier reste soumise à une taxe forfaitaire de 6,5% sur le prix de vente.

Comme le notent les avocats consultés par le journal Les Echos[3], « Il est toutefois possible d’opter pour l’impôt sur le revenu au taux de 19 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (17,2 %), applicable sur le montant de la plus-value. Cette option peut être intéressante car un mécanisme d’abattement de 5 % par année de détention à partir de la 3e année conduit à une exonération complète de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au-delà de vingt-deux ans de détention. Cette option suppose toutefois de pouvoir fournir une facture d’achat pour établir à la fois la durée de détention et le prix d’acquisition de l’oeuvre cédée. Toute vente dont le prix de cession n’excède pas 5 000 euros n’est pas imposable. »

Ainsi, la taxe forfaitaire est intéressante pour des œuvres achetées récemment et dont la plus-value à la revente est forte, tandis que pour les œuvres conservées plus de 22 ans, il vaut mieux s’orienter vers le choix de l’impôt, qui s’annulera par abattements successifs au bout de cette longue période.

L’import/export à la française

Les œuvres importées en France depuis tout pays hors Union Européenne sont soumises à une TVA de 5,5%. Les exportations en sont exonérées. Aucun droit de douane n’est appliqué. Ce système est l’un des plus avantageux au monde.

Il reste toutefois une TVA de 10% à régler, applicable à la cession de droits patrimoniaux pour les artistes et les galeries d’art.

La donation et la dation

La donation d’œuvres d’art est soumise aux droits de donation.

Ces droits sont fixés en fonction du degré de parenté du donataire et du donateur.

Mieux vaut donc anticiper, en procédant par exemple au choix du présent d’usage du donateur envers le donataire, à l’occasion d’un évènement – anniversaire, mariage… Ce présent n’est pas taxé, et dès qu’il est effectif, il est exclu de la liquidation civile de la succession.

Ce présent d’usage ne doit cependant pax excéder les paliers suivants – déterminés selon le degré de parenté :

- 100 000 euros de parents à enfants

- 31 865 euros de grands-parents à petits-enfants

- 5 310 euros d’arrière-grands-parents à petits-enfants

- 80 724 euros entre mariés ou partenaires de PACS

- 15 932 euros entre frères et sœurs

- 7 969 euros entre oncles/tantes et nièces/neveux.

Comme le souligne Fabien Bouglé de la Gazette Drouot :

« À défaut, l’administration fiscale pourrait taxer le bien donné sur sa valeur actualisée (notamment en cas de contrôle au moment d’une succession ou de conflit familial), entraînant un montant de droits à payer supérieur. Au-delà du risque de taxation ultérieure de l’opération aux droits de succession, l’absence de révélation de la donation emporte également des conséquences pour le donataire en cas de cession. Il sera alors contraint d’acquitter la taxe forfaitaire de 6,5 %, calculée sur l’intégralité du prix de vente. En effet, en l’absence de preuve de l’acquisition, pour la détermination de la plus-value, aucun prix de revient ne pourra être retenu, ni de durée de détention décomptée. Cela empêchera donc le vendeur de bénéficier du régime des plus-values sur biens meubles avec un système d’abattement pour durée de détention, aboutissant à une exonération au bout de vingt-deux ans. »[4]

La donation avec réserve d’usufruit permet au donateur de conserver la jouissance du bien jusqu’à la fin de sa vie. Alors, seule la nue-propriété sera soumise aux droits de donation[5].

La solution de la donation-partage peut être envisagée : elle permet de céder des œuvres à plusieurs membres de la famille, en fixant le prix des biens culturels à un instant T, et de s’y tenir lors de la succession, même si la valeur marchande des œuvres a depuis augmenté. Cela permet d’éviter les litiges entre les membres héritiers.

Les héritiers peuvent aussi donner une œuvre à l’État afin de couvrir les frais de succession : c’est la dation.

Pour éviter de disperser une collection, si les héritiers ne sont pas intéressés par l’art, ou dans le cas de droits de succession excessifs (55% envers les nièces et neveux), il est également possible de donner sans frais des œuvres à un Musée National. Il est également envisageable d’en faire un fonds de dotation. En général, ces deux stratégies ne seront pas soumises aux droits de donation, et, à l’inverse, peuvent donner lieu à des réductions d’impôts sur le revenu.

Ainsi, la fiscalité française se révèle propice à l’achat et à la transmission d’œuvres d’art, pour les particuliers comme pour les sociétés. Le but est de favoriser les artistes vivants, de faire vivre un marché de l’art en attirant les entreprises, d’alimenter le patrimoine National via la dation et les donations aux Musées, mais aussi de réserver une niche fiscale à l’art dans un pays qui a drastiquement réduit sa politique dans tous les autres domaines concernant les avantages fiscaux. On peut donc dire sans équivoque que l’art reste une valeur refuge en France.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

[1] Compte 6068 du plan Comptable Général ; article 238 bis AB du Code Général des Impôts

[2] Les loyers sont déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

[3] https://www.lesechos.fr/2018/05/loi-de-finances-2018-une-fiscalite-des-oeuvres-dart-toujours-attractive-989716

[4] https://www.gazette-drouot.com/article/donation-d-%25C5%2593uvres%25C2%25A0%253A-l-art-de-lutter-contre-les-idees-recues/7000

[5] Article 699 du Code Général des Impôts ainsi que l’âge de l’usufruitier.

La BRAFA – Brussels Art Fair, un salon d’exception.

Du 26 janvier au 2 février prochain va se dérouler le prestigieux salon BRAFA, pour sa 65ème édition.

Créée en 1956, cette foire internationale d’art – l’une des plus anciennes – est entrée dans le top 5 des grands rendez-vous annuels incontournables pour les amateurs et collectionneurs. Chaque année, elle marque le top départ de l’année artistique, annonçant déjà les différentes foires qui se succéderont. On la considère désormais comme un baromètre du marché de l’art, reflet fiable des nouvelles tendances.

Chaque année en effet, ce sont environ 66 000 personnes, amateurs et collectionneurs, qui s’y pressent pour découvrir et acquérir les pièces exposées.

Une large sélection de galeries triées sur le volet, spécialisées aussi bien en antiquités qu’en art moderne ou contemporain y présentent des œuvres d’une rare qualité. Ce sont au total 133 des plus belles galeries mondiales, issues de 14 pays différents, qui y participent. Elles représentent plus de 20 spécialités, de l’art Pré-colombien à la peinture flamande du XVIIIème siècle, en passant par le bijou vintage et le livre de collection, jusqu’à l’abstraction des années 1950 et à l’art conceptuel d’aujourd’hui. Il s’agit donc d’une sélection qui balaie les époques et les styles, mêlant tous les objets d’arts, et n’ayant pour seul critère que celui de l’excellence.

Plus de 100 experts travaillent pour cela à l’authentification des pièces proposées, assurant un contrôle sans faille de la provenance et de la certification des objets d’art.

Depuis 2004, la BRAFA prend place à Tour&Taxis, un magnifique complexe immobilier datant de la première ère industrielle bruxelloise en brique rouge, de plus de 15 000 m2.

Chaque année, des personnalités importantes du monde politique ou artistique parrainent ce salon, lui conférant un prestige toujours plus important.

La Galerie Hurtebize participe depuis de nombreuses années à ce rendez-vous immanquable, proposant un choix d’œuvres issues de l’art d’après-guerre français dans un stand où la scénographie met en avant un parcours d’exposition toujours original.

Georges Mathieu, Hans Hartung, Bernard Buffet, Victor Vasarely, André Marfaing ou Jean Miotte sont les noms désormais associés à la Galerie, qui a à cœur de promouvoir l’œuvre de ces grands artistes de l’art moderne.

Cette année, la Galerie proposera aussi en exclusivité le travail d’autres personnalités dont le renom n’est plus à faire : Marc Chagall, Wifredo Lam, Jean Cocteau ou encore Christo seront aussi présents sur les cimaises du stand 57A, qui s’étalera sur plus de 100 m2.

Focus : Une œuvre exceptionnelle de Jean Cocteau sur le stand 57A

L’œuvre de Jean Cocteau proposée par la Galerie Hurtebize est inédite, puisqu’elle figure dans le film Le Testament d’Orphée, dernier film et véritable testament de l’artiste daté de 1959.

Orphée à la Lyre est une œuvre à la craie blanche sur tableau noir, d’un mètre cinquante de haut sur deux mètres de large.

On la voit au début et à la fin du film, en guise d’incipit et de conclusion, en train de « se » réaliser. En effet, le trait blanc semble se former de lui-même, Cocteau s’effaçant pour mettre en scène cette auto-création du portrait du héros avec son instrument de musique.

Cette œuvre, tout comme le film, est en réalité un auto-portrait. Cocteau s’imagine en Orphée maîtrisant tous les arts, mais ayant un rapport spécial avec la Mort. Dans le mythe antique, le héros à la lyre est autorisé à descendre aux Enfers pour aller y chercher Eurydice, son épouse. La seule condition pour la ramener parmi les vivants est de ne pas se retourner. Mais alors qu’ils sont presque parvenus au bout du chemin, Orphée se retourne, et Eurydice disparaît à jamais.

Jean Cocteau a réalisé une pièce de théâtre ainsi que deux longs métrages sur ce mythe, qui traverse toute son œuvre, comme une obsession. Cependant, ce n’est pas sur la perte de l’être cher que se focalise son travail, à l’instar du mythe, mais sur l’inéluctabilité de la Mort, l’attraction qu’elle opère, seul phénomène auquel ne peut résister Orphée, artiste aux mille talents, qui séduit pourtant du son de sa lyre enchantée la faune, la flore, et même les Dieux. Rien ne lui résiste, si ce n’est l’Hadès qui s’ouvre à ses pieds.

Dans Le Testament d’Orphée, cette Mort se joue de l’artiste, qui l’attend désespérément, dans un temps infini qui s’étire d’anecdote en anecdote. Cocteau y joue lui-même un Orphée condamné à errer dans le temps et l’espace, rencontrant dans différentes temporalités toutes les personnes qui ont compté dans sa vie personnelle, de Picasso à Jean Marais.

L’œuvre Orphée à la Lyre, qui commence et termine le film, est donc d’une grande importance pour cet artiste polymorphe, à la fois cinéaste, écrivain, dessinateur et peintre.

Il est la dernière image de la bande originale, le point final de la carrière de Jean Cocteau ; en un mot, le véritable testament de l’artiste.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

Crédit photo : BRAFA 2019 – Stand Galerie Hurtebize © Fabrice Debatty – www.debatty.com

Découverte : Rencontre avec Michel MOUSSEAU

Michel Mousseau est un artiste contemporain défendu par la Galerie Hurtebize à Cannes.

Son travail sur le réel et la couleur, dans les années 1950-70, a évolué vers un art non-figuratif qui puise toujours sa source dans la Nature et les Éléments.

L’artiste nous en livre sa perception singulière à travers des œuvres empreintes d’une grâce et d’une force intemporelles.

Venez découvrir la douce poésie du Vivant proposée par Michel Mousseau sur les cimaises de la Galerie Hurtebize.

Michel Mousseau est d’abord un rêveur et un chercheur, un artiste forcené, à la fois auteur de tableaux, de dessins, travaillant sans relâche ; il s’est confronté à différents sujets, à la figuration, à la non-figuration, et a composé sur tous les formats.

Le peintre est aussi un illustrateur de recueils de poèmes.

Sa manière d’envisager le Monde et de nous la dire dans son œuvre est communicative, et l’on y reconnaît immédiatement la méditation poétique sur l’Homme et le Monde propre à ce libre penseur proche des milieux littéraires.

Son travail entre 1955 et 1970 met en scène des femmes nues et élégantes aux postures pensives, délicatement installées dans des intérieurs aux couleurs suggestives, mais aussi des natures mortes défiant les lois artificieuses de la perspective picturale classique, qui brouillent les pistes et nous invitent au voyage.

Il y a chez Mousseau un contraste entre la douceur des émotions et la vigueur de la technique, un jeu subtil entre rudesse calligraphique et sensibilité du sujet. Et, de façon paradoxale, l’un complète et valorise l’autre.

Le calme pensif de ses personnages contraste avec la force de son pinceau qui capte l’âme des éléments représentés dans des cernes noirs volontaires. Le geste spontané de Michel Mousseau propose aussi un jeu sur les épaisseurs de matière picturale, réaffirmant la matérialité de la peinture, et la présence du peintre. Cette matérialité revendiquée se pose à l’inverse de l’évanescence des figures représentées.

De même, à la subtilité des postures féminines se juxtaposent des effets de contrastes entre ombre et lumière presque saturée, ainsi que le dialogue des tons pastels opposés à une gamme colorée très vive. Ces couleurs fortes sont parsemées dans l’environnement tamisé des personnages à la peau blanche illuminée, et rehaussent de leur vivacité l’aspect presque immatériel de ces personnages livrés à leurs pensées les plus intimes, nous invitant à notre propre introspection.

Cette aventure sensible et empirique proposée par l’artiste se passe de toute notion de temporalité, et transcrit avec justesse la perception du monde de son auteur.

Le Grand Nu à la table proposé par la Galerie Hurtebize, ainsi que le Nu à la chaise Violette incarnent parfaitement cette phase du travail du peintre. Les nus pensifs accoudés à leur chaise, à la fois singuliers et impersonnels, en ce qu’ils représentent la quintessence de l’Homme, ont un visage indéfini. Leur corps vibre d’une lumière qui contraste avec l’intérieur grisé dans lequel il est représenté, et dans lequel s’invitent des plages de couleurs pures, qui annoncent déjà le futur travail abstrait de Mousseau, dès les années 1980, où les plages colorées finissent par envahir la toile.

L’artiste a cependant commencé non pas par figurer l’Homme, mais la Nature. Voici ses réponses aux questions que nous lui avons posées sur son œuvre[1] :

Comment êtes-vous venu à la peinture ?

« Peindre est un désir impératif qui m’est venu naturellement. J’ai très vite eu envie d’échanger le petit cartable d’écolier pour un chevalet de campagne. Je me suis d’abord confronté au paysage. J’habitais Sceaux. Au fond du Parc du château, enjambant la clôture, je me trouvais alors dans un endroit plus sauvage où, solitaire, je pouvais peindre.

Mousseau n’aura de cesse de revenir au travail in situ, au milieu de l’élément naturel, comme en témoigne son dernier travail en résidence au Domaine de Kerguéhennec.[1]

Parlez-nous de votre travail des années 60 et des sujets de vos toiles : nus féminins dans des intérieurs et natures mortes : quelles étaient alors vos sources d’inspiration ?

Ces toiles, je les ai réalisées dès que j’ai eu un véritable atelier à Paris. J’avais précédemment fréquenté un cours du soir boulevard du Montparnasse, et l’Académie Julian rue du Dragon où je travaillais le dessin d’après le modèle vivant.

J’aimais ces corps en mouvement dans l’espace de l’atelier et parmi les objets familiers alentour. L’inspiration, ce n’est pas particulièrement l’érotisme. Le corps, l’atelier, les choses se trouvent mêlés sous une même lumière, tout un monde.

J’ai travaillé là avec acharnement, comme toujours d’ailleurs, selon mon tempérament.

C’est donc le microsome de l’atelier et des nus y posant qui pousse Michel Mousseau à réaliser ses compositions des années 1955/70. S’y exprime donc, comme il le dit lui-même, tout un monde, ou plutôt, toute une réflexion sur le monde, à travers la vision de quelques meubles quotidiens et du mouvement corporel d’une femme. De l’anecdotique naît l’intemporel, du microcosme le macrocosme.

C’est précisément cette phase de son travail que présente la Galerie Hurtebize à Cannes.

Mais le travail de Mousseau ne s’arrête pas là, car ce travailleur acharné évolue et se libère des conventions. Peu à peu, dans les années 1980, ses œuvres muent vers une incarnation du sensible au travers de la couleur. Les formes se dégagent de l’illusionnisme et ne représentent plus le réel, mais les couleurs vibrantes de l’artiste portent en elles des sources toujours reliées au Monde et à la perception que l’artiste se propose de traduire de son pinceau.

Comme de nombreux artistes de cette période, dont certains sont représentés par la Galerie Hurtebize – Hans Hartung, Georges Mathieu, Jean Miotte, André Lanskoy, Gérard Schneider…, Michel Mousseau a choisi l’aventure de la non-figuration. Il nous explique :

C’est une évolution. En effet, ni narrative, ni anecdotique, ma peinture n’en est pas pour autant abstraite. Elle est intimement liée aux éléments du monde qui m’entoure.

Avec force, la couleur a pris toute la place. Les plans et les formes sont simplifiés au détriment des détails. L’espace tend vers le monumental, aussi bien dans les grandes toiles, de la taille d’un homme, que dans les petites toiles de la taille de la main. Par sa matière, la peinture garde cependant l’expression d’intimité et d’intériorité. Il s’agit pour moi de me tenir au plus près de cette lumière que j’ai le sentiment d’être seul à voir, et que je veux saisir, et que je veux transmettre.

A l’instar de certains artistes, comme André Marfaing, Mousseau ne choisit pas l’abstraction pure, mais la non-figuration, grâce à laquelle ce n’est pas le détail ciselé mais la quintessence, l’énergie vitale de ce qu’il voit qu’il traduit pour nous dans son langage coloré et dans ses formes de plus en plus synthétiques.

La couleur, il l’admire chez Delaunay, la force des formes concises, réduites à l’essentiel, chez Cézanne, et l’aspect brut et originel, chez Picasso. C’est ainsi qu’il résume lui-même les artistes qui l’ont inspiré dans sa jeunesse et au cours de sa vie artistique :

Au fil du temps, ce dialogue évolue et dépend des périodes.

Tout au début, j’ai découvert l’atelier de la mère d’un copain d’école. Au mur, d’authentiques toiles de Soutine et Modigliani. Peintre, cette femme avait été leur amie à Montparnasse. Puis, au cours de dessin du lycée Lakanal, le professeur m’ouvrit les yeux sur l’immense et simple modernité de Cézanne. Par la suite, dès les années 50/55, trois grandes toiles m’ont marqué, qui me hantent toujours. Les Ménines de Vélasquez, à Madrid où je séjournais comme étudiant boursier Zellidja, pour l’expression de l’espace et la définition singulière de la place du peintre.

Rythme, grand disque de Robert Delaunay, pour la joie et le dynamisme de la couleur. Les Demoiselles d’Avignon de Picasso, pour le côté primitif aux sources de la peinture, le territoire des origines. Plus tard, la découverte des peintres américains, Jackson Pollock, Richard Diebenkorn…

Ainsi, Michel Mousseau est un peintre passionné qui cherche sans cesse à traduire sa vision du monde avec ses outils et son langage propre, toujours en évolution. Il définit ainsi son rôle de peintre :

Donner à Voir ce que j’ai Vu.

L’échange a beaucoup d’importance. Un regard qui ne partage pas ce que j’ai fait, et mon travail n’est rien. Quand quelqu’un regarde avec intérêt, je me dis que j’ai bien fait. Si ça ne touche pas l’autre, alors je reste sur une île déserte.

Plus généralement tout acte de peindre, quand il est partagé, ouvre une fenêtre et agrandit notre perception du monde. »

L’artiste est donc un passeur, qui transmet sa perception du réel à tous ceux qui lèvent les yeux sur ses œuvres. Ce qu’il veut, ce n’est pas instruire mais provoquer une rencontre, un dialogue créateur entre l’œil du spectateur et l’œuvre.

La Galerie Hurtebize est fière de présenter le travail d’un artiste si singulier dans le panorama de la création des années 1960 jusqu’à nos jours, et vous invite à venir découvrir les visions du monde de Michel Mousseau dans son parcours d’exposition à Cannes.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

__

[1] Correspondance entre Michel Mousseau et Marie Cambas, datée du 11 décembre 2019, par e-mail, retranscrite intégralement avec l’accord de l’artiste.

[2] Voir Michel MOUSSEAU, Domaine de Kerguéhennec, carnet de résidence publié à l’occasion de l’exposition présentée du 3 mars au 2 juin 2019, Département du Morbihan, Presses du Cloître Imprimeurs, Saint-Thonan, 2018.

Gérard SCHNEIDER : Le lyrisme à l’état brut

Gérard Schneider a sans aucun doute le coup de brosse le plus brut et spontané de tous les artistes abstraits lyriques des années 1950-1960. Sa gestuelle est incomparable et reconnaissable ; on ne peut la confondre avec la rigidité contrôlée d’un Hans Hartung, la calligraphie orientaliste d’un Georges Mathieu, ou la gestuelle jazzy d’un Jean Miotte.

Son geste volontairement plus brouillon représente ce que l’art abstrait lyrique a de plus essentiel. C’est pourquoi le grand critique Michel Ragon n’hésite pas à écrire : « L’abstraction lyrique s’est surtout incarnée dans Gérard Schneider, comme le cubisme dans Picasso »[1]. Cela ne veut pas dire que Gérard Schneider soit l’initiateur du mouvement, ni son unique représentant, cela veut dire que les envolées picturales brutales de Schneider incarnent la quintessence même de ce mouvement et de ses intentions, à savoir un élan spontané et intérieur se reflétant par une gestuelle abstraite instinctive.

Pourtant, Gérard Schneider a une éducation artistique des plus classiques. Né d’un père ébéniste à Neuchâtel, il étudie l’art traditionnel et académique en Suisse avant d’arriver à Paris, à l’âge de vingt ans, afin d’étudier à l’École des Arts Décoratifs puis aux Beaux-Arts. Tenté un moment par le cubisme, il se plaît à répéter « j’aime tous mes classiques », mais dès l’année 1935, il abandonne la figuration pour l’art abstrait. A partir de 1930 déjà, son style s’achemine vers l’abstraction, et est ainsi qualifié par Michel Ragon : « l’élan du geste, une violence contenue, la lueur d’une coulée de pâte blanche »[2]. Pendant un temps, Schneider hésite entre la non-figuration et l’abstraction – voir notre Gros Plan en fin d’article.

Proche du mouvement surréaliste, Schneider écrit des poèmes, où cette fureur silencieuse s’exprime aussi bien que lorsqu’il prend ses pinceaux. Daniel Chabrissoux en réfère à Loïs Schneider dès juillet 1991 : « Le trait est un élément dominant, un travail de vitesse où le mouvement est primordial, mais aussi cette rupture avec la nature où l’on cherche à l’intérieur de soi la source de l’inspiration. C’est le surréalisme qui a apporté cela, ce fut très important pour la naissance de l’abstraction lyrique et aussi pour les artistes américains. »[3]

Gérard Schneider ne se rapproche pas alors des autres artistes de sa génération, qui tendent vers une abstraction plutôt géométrique. Artiste érudit, son inspiration vient à l’inverse du surréalisme, de cette manière nouvelle de chercher un élan créateur au plus profond de son subconscient et de son intimité.

A la fin de la guerre, il commence à exposer avec des artistes abstraits tels que Marie Raymond, Jean Deyrolle ou Hans Hartung, avec lequel il créée un groupe informel d’artistes qui souhaitent travailler l’abstraction d’une manière nouvelle, en se laissant porter par leur élan créateur. S’y rallient Michel Atlan, Serge Poliakoff, Pierre Soulages et d’autres qui deviendront les grands représentants de l’art abstrait lyrique en France.

C’est surtout avec Hans Hartung et Pierre Soulages que Schneider forme un trio durable aux multiples expositions et succès.

Les années 50 sourient en effet à Gérard Schneider, alors au faîte de sa gloire.

Charles Estienne, le grand critique, écrit dans la revue Combat le 30 avril 1947 : « A la galerie Lydia Conti, Schneider s’est attaqué au problème le plus difficile, celui de tout dire dans une forme abstraite, en s’en tenant aux deux dimensions du plan. Le voici aujourd’hui en pleine possession de ses moyens d’expression ; tantôt il nous semble romantique, se fiant plus à son graphisme et à son trait, aux taches de couleurs éclatantes, pour s’exprimer d’une manière lyrique, tantôt, il semble plus classique, et supprime tout espace inutile dans le jeu serré des formes. Mais sa peinture a toujours un contenu intérieur nécessaire et suffisant, et l’accord coloré qui résume finalement le tableau est d’une richesse sans emphase et d’une sûreté qu’il faudrait être aveugle pour nier. Belle leçon que je dédie à beaucoup de jeunes peintres. »[4]

Tout comme les autres représentants de l’art abstrait lyrique, Hans Hartung, Georges Mathieu, Pierre Soulages, André Lanskoy et les autres, Gérard Schneider est présent sur les cimaises de la Galerie Hurtebize à Cannes, qui promeut cette période de création libre et intense dans la France de l’après-Guerre.

L’œuvre Opus 71-C de Schneider, une huile sur toile de 1957, est dans la lignée du travail décrit par Charles Estienne. L’artiste y développe son lyrisme si brut et reconnaissable, à coups de brosse large denses en matière, éclairés par des taches de couleurs qui contrastent avec le noir des barreaux qui s’étalent sur le fond bleu nuit de la composition. Sa proximité avec Hartung et Soulages se ressent dans cette composition où figurent les fameuses « poutres » décrites par Hans Hartung, typiques selon lui des artistes lyriques et des abstraits américains de cette période[5]. Ainsi, par ses formes et ses harmonies colorées, cette œuvre puissante témoigne de l’œuvre spontané de Gérard Schneider, qui a sans cesse cherché son inspiration au plus profond de lui-même.

Gros plan : l’Art selon Gérard Schneider : Art non figuratif ou abstraction ?

Beaucoup d’artistes de cette période abandonnent la figuration de leurs débuts pour l’abstraction. Mais il est difficile de définir leur art ; est-ce de la non-figuration ou bien de l’abstraction ? André Marfaing, par exemple, se refuse à employer le terme d’art abstrait, lui préférant celui d’art « non-figuratif ».

Qu’en est-il de Gérard Schneider ?

C’est Michel Ragon, dans sa magnifique somme sur le peintre, qui nous l’explique :

Il cite Gérard Schneider, qui explique avoir abandonné l’art figuratif vers 1937 – en réalité, dès les années 1930. « J’abordais l’abstrait, vers 1937, par quelques créations imaginatives directes, dira-t-il en 1985 à Gérard Xuriguera. Ce n’était pas encore de l’abstrait, mais de l’abstraction. »

Ce qui différencie l’abstrait de l’abstraction, Gérard Schneider reviendra souvent sur ce sujet (…). Avant la guerre, Schneider abstractise des formes ; après la guerre, il travaillera directement dans l’abstrait, sans aucune référence au monde visible. »[6]

C’est en 1945 que Schneider affirme par une phrase-manifeste le tournant de son orientation. Il est alors définitivement passé du côté de l’abstrait, sans référence au réel, et se sépare des non-figuratifs -Bissière, Bazaine, Manessier, Lapicque et les autres, qui conservent des références au réel dans leur peinture.

En effet, c’est au Salon des surindépendants de 1945, que Schneider expose une peinture, Les Pendus, qui n’a de figuratif que le titre. Il inscrit sous la reproduction de ce tableau son adhésion à l’art abstrait, qui s’éloigne définitivement du non-figuratif : « Les nouvelles possibilités de la peinture abstraite s’orientent vers un contenu expressif et dramatique de la création de ses formes. Dans l’abstraction la peinture trouve l’indispensable à sa fin technique et explosive en excluant les éléments extérieurs inutiles. »

Ainsi, l’abstrait comporte une expressivité qui devient une fin en soi. C’en est fini du rapport au réel dans la création, il n’y a que le réel des émotions « explosives » de Gérard Schneider lui-même, et de sa gestuelle picturale qui s’affirme en tant que telle, sans volonté illusionniste.

Venez retrouver nos œuvres de Gérard Schneider exposées à la Galerie Hurtebize à Cannes, ou sur notre site internet www.galerie-hurtebize.com

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

__

[1] Michel RAGON, Schneider, Expressions Contemporaines, Angers, 1998.

[2] Michel RAGON, Schneider, Expressions Contemporaines, Angers, 1998, p. 19.

[3] Propos rapportés et publiés par Michel Ragon, in Schneider, Expressions Contemporaines, Angers, 1998, p. 26.

[4] Charles ESTIENNE, in Combat, 30 avril 1947.

[5]Hans Hartung, Autoportrait, Les presses du réel, 2016, première édition Grasset, 1976, p.223 : « Avant la guerre, mes taches avaient commencé à aller de pair avec de larges barres sombres préfigurant ces « poutres » qui, pour beaucoup de peintres (Franz Kline, Soulages, et moi-même encore), allaient jouer, après-guerre, un grand rôle. »

[6] Michel RAGON, Schneider, Expressions Contemporaines, Angers, 1998, p. 19.

Georges Mathieu, un avenir radieux ?

En juin dernier, une dépêche venue des Etats-Unis fait l’effet d’une bombe sur le marché de l’art moderne : les galeries Perrotin et Nahmad, poursuivant leur entreprise commune visant les grands pionniers de l’art abstrait à la française, ont noué un pacte d’exclusivité avec la succession Georges Mathieu.

« We are honored to work with the Estate of Georges Mathieu, who has entrusted us with legacy of this visionary artist. Bold and experimental, Mathieu was the founder of Lyrical Abstraction and a pioneer of Action Painting and performative art, with work present in a multitude of museums and prestigious collections around the world. Our decision today to collaborate is an exciting challenge and will reinvigorate Mathieu’s legacy internationally”, declared Emmanuel Perrotin and Joe Nahmad.”[1]

Cette annonce survient alors que la cote de Georges Mathieu connaît depuis quelques années déjà un bond dans les ventes aux enchères ainsi que dans les galeries françaises et internationales qui s’attachent à défendre son œuvre.

La Galerie Hurtebize propose depuis plus de dix ans le travail de cet artiste majeur, avec des toiles des diverses périodes de la production de Georges Mathieu.

L’œuvre Urfa (*), datée de 1969, témoigne des accents japonais de l’écriture caractéristique du maître. En effet, la calligraphie qui s’étale en relief sur le fond brossé sombre n’est pas sans rappeler les idéogrammes sino-japonais. Langage spontané et lyrique, reflet de l’inconscient et de l’intériorité du peintre, elle forme un ensemble de signes destinés à être compris par la sensibilité du spectateur. Si ce style a fait la renommée de Georges Mathieu, une autre phase de son travail, plus mûre, a été redécouverte et défendue par de nombreuses et illustres galeries ces dernières années.

L’œuvre Fantômes Vermeils (*) illustre bien cette phase de maturité du travail de l’artiste, de plus en plus reconnue et appréciée des amateurs en ce qu’elle témoigne de la gestuelle exacerbée de Georges Mathieu. Rappelons que ce dernier organisait des séances publiques au cours desquelles il se faisait filmer, car c’est bien l’action de peindre – l’Action Painting, dont Mathieu est l’un des fondateurs -, qui forme le socle de son art. Les projections de matière picturale (« dripping ») y alternent avec les grands coups de brosses, dans un rythme effréné aux couleurs vives et audacieuses.

Les galeries françaises, à l’instar de la Galerie Hurtebize, ne sont pas les seules à admirer le travail abstrait, à la fois complexe et génial de cet artiste inimitable. Depuis quelques années, Georges Mathieu a conquis le marché chinois, et cette tendance ne cesse de s’accentuer.

Avec le partenariat nouveau formé par Nahmad-Perrotin et la succession Mathieu, il y a fort à parier que la fortune de cet immense artiste connaisse un nouvel embrasement dans les années à venir, tout comme celle d’Hans Hartung, soutenue par les deux mêmes galeries depuis quelques années, et dont le succès ne cesse de croître.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

__

[1] Communiqué officiel des galeries Nahmad et Perrotin, juin 2019 : « Nous sommes honorés de travailler avec la Succession de Georges Mathieu, qui nous a confié l’héritage de cet artiste visionnaire. Aussi audacieux qu’expérimental, Mathieu est le fondateur de l’Abstraction Lyrique, et l’un des pionniers de l’Action Painting et de l’art performatif, avec un travail présent dans une multitude de musées et de prestigieuses collections partout dans le monde. Notre décision de collaborer est un défi excitant qui a revigorera l’héritage de Mathieu à l’international. »

Hans Hartung : Autoportrait d’un inventeur

Pionnier de l’Art abstrait, Hans Hartung a cherché sans relâche à renouveler ses techniques de création. Son art s’est toujours concentré sur la production de nouveaux outils de peinture et sur la diversification des supports.

Inventeur de génie, il est aujourd’hui reconnu comme l’un des grands artistes de l’Art Moderne, qui, à l’instar de Pierre Soulages ou de Georges Mathieu, ont ouvert la voie à l‘abstrait en France et en Europe, par un art de l’introspection et de l’instinct. Il l’énonce lui-même dans son Autoportrait : « Nous nous sommes tous développés d’une manière instinctive et naturelle comme cela me paraît avoir été le cas aussi avec Schneider, Soulages, Mathieu et bien d’autres, européens et américains ».[1]

La Galerie Hurtebize à Cannes propose, dans son parcours d’exposition, de nombreuses œuvres du peintre allemand naturalisé français, qui a passé une grande partie de sa vie non loin de Cannes, à Antibes, où son atelier et celui de sa femme forment aujourd’hui la Fondation Hartung-Bergman.

Suivons le parcours de visite proposé par la Galerie Hurtebize à la lueur des réflexions personnelles exprimées par le peintre dans son Autoportrait publié en 1976, alors que sa renommée est alors déjà à son apogée.

Le parcours de visite réunit des œuvres de diverses périodes de l’artiste, témoignant de l’étendue de ses recherches sur de nouvelles techniques picturales ; on y voit tantôt l’usage des brosses en fer, tantôt des branchages de genêts, du grattage de peinture… De même, la variation des supports est bien représentée, du carton baryté cher à l’artiste en raison de sa brillance jusqu’au au plus traditionnel panneau de bois.

Le but d’Hans Hartung a toujours été de se donner de nouvelles possibilités d’expression, via la création technique. C’est pourquoi il est unique parmi les peintres de l’Art abstrait en France.

Hans Hartung, une graphie reconnaissable entre toutes

Ayant très tôt basculé dans l’abstrait, il cherche à l’origine à exprimer le phénomène naturel de la foudre. Tentant de mimer avec sa plume d’écolier la zébrure caractéristique de l’éclair, son abstraction s’installe sur la feuille et laisse libre cours à son existence propre : « Ici déjà – comme tant de fois plus tard – la trouvaille de l’instrument a joué son rôle : l’encre d’école et la plume m’avaient permis ou incité plutôt d’abord au dessin rapide et cursif. Dans la suite je découvris que je pouvais aussi bien me servir du dos de la plume et obtenir ainsi des traits bien plus variés et surtout des taches compactes, comme en montraient les gravures sur bois des expressionnistes. Ainsi, l’instrument est chez Hartung déterminant dans la construction du langage poétique qui se déploie sur le papier. La plume, ses pleins et ses déliés, son usage inversé -dos contre la feuille – ont révélé à Hans Hartung ce qu’il nomme ses « taches » : J’aimais mes taches. J’aimais qu’elles suffisent à créer un corps, un paysage » [3], ajoute-t-il. Ces taches graphiques, noires, nous les retrouvons dans l’ensemble de l’œuvre d’Hans Hartung, réalisées à l’aide de divers instruments créés par l’artiste-inventeur. Au cours de sa carrière, en effet, il a encore recours à ce dialogue entre traits cursifs et taches ; l’œuvre P1967-128 met en scène cet exercice de pleins et déliés, non plus à travers l’usage de la plume, mais d’originales brosses en fer.

Cette graphie noire, Hans Hartung la conservera toujours. En témoigne l’œuvre T1980-E32, où l’artiste fouette le panneau des branchages de genêts enduits de peinture noire. Il recréée ici, plus qu’un éclair, tout un cosmos, dont le fond traité en camaïeu de nuances bleues et ocres ouvre une profondeur de champ infinie et rappelle les cieux sur lesquels apparaissent et disparaissent les éclairs.

Sa graphie abstraite s’enrichit un peu avant la guerre de poutres noires, que nous retrouvons aussi tout au long de sa carrière : « Avant la guerre, mes taches avaient commencé à aller de pair avec de larges barres sombres préfigurant ces « poutres » qui, pour beaucoup de peintres (Franz Kline, Soulages, et moi-même encore), allaient jouer, après-guerre, un grand rôle.

En même temps, le goût « expressionniste » me revenait rapidement. Mes « poutres » s’étalaient agressives au travers de la toile comme les barreaux d’une prison. Mes dessins étaient traversés de traits entortillés, étranges, embourbés, désespérés comme des griffures. »[4] Comment ne pas se référer à l’œuvre P1967-A48 en référence aux barreaux de prisons évoqués par l’artiste ? Nous pouvons aussi les apercevoir, ces poutres noires, dans l’œuvre P1973-C38, où elles s’étalent sur un fond de couleurs vives et pures.

Le désespoir lié à l’imminence de la Seconde Guerre Mondiale est une donnée fondamentale pour comprendre les enjeux de l’œuvre d’Hartung. Ce dernier s’enrôlera du côté français pour contrer les avancées du nazisme, en sortira amputé d’une jambe, et sera naturalisé français suite à ses exploits militaires. Cette période marque donc à jamais son travail. Le cri de douleur de l’artiste exprimé à travers les traits noirs est notamment visible dans l’œuvre T1977-R39 proposée par la Galerie Hurtebize. Cette belle pièce jaune et noire sur panneau de bois met en scène une technique de grattage qui n’est pas sans faire penser aux « griffures » dont l’artiste se fait le chantre, et qui reflètent les griffures de l’âme.

L’obsession de la couleur

Le travail abstrait d’Hans Hartung articule le trait noir, graphique, voire calligraphique, et le fond de couleur pure. Parfois, la couleur dessine, elle se fait trait, mais le plus souvent, appliquée en larges bandes ou plages, elle est entourée de barrières d’un noir implacable. Voilà ce que confesse le peintre lui-même : « Pourtant j’aime le noir. C’est sans doute ma couleur préférée. Un noir absolu, froid, profond, intense. Je l’ai très souvent associé à un fond très clair. J’aime ces couleurs qui permettent des contrastes forts : le trait, la ligne, les formes s’y détachent sans faiblesse. Il ne va pas jusqu’à nier la couleur, à l’instar de Pierre Soulages ou André Marfaing, qui résument le spectre coloré de la lumière par le traitement de l’ombre.

Travaillant dans le même esprit de sobriété et de contraste, Hans Hartung préfère les grandes respirations des couleurs froides : Je ne crois pas avoir un tempérament de glace mais j’ai toujours préféré les couleurs froides : le bleu, le vert turquoise très clair, le jaune citron, le brun foncé presque noir, ou tirant sur le vert. Je trouve que plus les couleurs froides sont pures, mieux on y respire. Le jaune a quelque chose de claironnant, de vibrant, de sonore. Le vert est plus retenu, plus atmosphérique, plus aquatique. »[5] Le parcours proposé par la Galerie Hurtebize met en valeur cet attachement presque maladif aux couleurs froides et à leur affrontement perpétuel avec la calligraphie noire typique de l’art abstrait d’Hartung. Le vert aquatique est très présent dans l’œuvre T1980-E32, offrant une profondeur cosmique ou marine à la composition. Le jaune strié de noir est présent dans les œuvres P1967-128 et T1977-R39, où, installé à Antibes, Hans Hartung s’attaque au contraste offert par le soleil de la Côte d’Azur et son ombre portée. Nous retrouvons des tonalités très pures de bleu et de jaune dans l’œuvre P1973-C38 qui rappellent l’enchantement coloré du soleil et de la mer, cantonné derrière une forêt de lignes sombres agressives.

Ainsi, les compositions abstraites d’Hans Hartung traitent de la tragédie des angoisses de l’Homme à travers l’expressivité graphique de son trait noir, mise en opposition avec la sérénité froide des grandes plages de couleurs pures. C’est ce contraste sans cesse renouvelé grâce à des techniques innovantes que la Galerie Hurtebize à Cannes a souhaité mettre en exergue dans son parcours d’exposition, jalonné d’œuvres d’époques différentes.

Gros Plan : Les orages, sources de l’inspiration de toute une vie

Hans Hartung explique lui-même, dans son Autoportrait, la genèse de son œuvre, qui tournera toujours autour de la notion d’éclairs graphiques et de couleurs. C’est un réel « cosmos » que le spectateur est invité à contempler. Il s’agit là d’un spectacle abstrait, mouvant et vibrant de tons purs, à l’instar des microcosmes ou des macrocosmes observables dans la Nature.

C’est notamment le phénomène atmosphérique qu’est la foudre, avec ses zébrures et ses couleurs intenses, qui a marqué l’enfant Hans Hartung, et qui déterminera toute son œuvre à venir. La puissance de la Nature contre l’angoisse de l’Homme, et sa conjuration par l’art, tel est l’éternel sujet d’Hartung :

« Sur un de mes cahiers d’écoliers, j’attrapais au vol les éclairs dès qu’ils apparaissaient. Il fallait que j’aie achevé de tracer leurs zigzags sur la page avant que n’éclate le tonnerre. Ainsi, je conjurais la foudre. Rien ne pouvait m’arriver si mon trait suivait la vitesse de l’éclair. (…)

Peu à peu, sans que ma frayeur cède pour autant, l’exaltation me gagnait. J’éprouvais devant les orages une terreur ensorcelante, je vibrais sous leur force, sous leur puissance. Mes cahiers d’écolier se remplirent de pages et de pages d’éclairs. Mon père les appelait les « Blitzbücher » de Hans, les livres des éclairs.

Mes éclairs enfantins ont eu, j’en suis sûr, une influence sur mon développement artistique, sur ma manière de peindre. Ils m’ont donné le sens de la vitesse du trait, l’envie de saisir par le crayon ou le pinceau l’instantané, ils m’ont fait connaître l’urgence de la spontanéité. Il y a souvent, dans mes tableaux, des lignes zigzaguées, brisées, qui courent et traversent mes toiles comme elles le faisaient sur mes livres des éclairs.

Ensuite, dans un certain sens, c’était là déjà l’intrusion d’un élément abstrait – au moins sous-jacent – parcours instantané de la force, dont l’écho m’a poursuivi jusqu’à maintenant et ne me lâchera plus. »[6]

Les œuvres qui jalonnent le parcours de visite de la Galerie Hurtebize mettent toutes en scène cette zébrure agressive de la toile, et cette urgence de traduire l’éphémère, véritable marque du travail profond et émotionnel d’Hans Hartung. L’art abstrait se nourrit des émotions de l’artiste, et de son intériorité ; chez Hans Hartung, peut-être plus que chez tout autre, ce besoin de se révéler s’est traduit par une violence des lignes noires, torturées et implacables, et dont le contraste avec les plages de couleurs froides rehausse l’expressivité.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

__

[1] Hans Hartung, Autoportrait, Les presses du réel, 2016, première édition Grasset, 1976, p. 55. Il s’agit de Gérard Schneider, Pierre Soulages et Georges Mathieu.

[2] Hans Hartung, Autoportrait, Les presses du réel, 2016, première édition Grasset, 1976 : [3] p. 54., [4] p. 223., [5] p. 312, [6] p.20-21.

Actualité : Nos nouvelles œuvres de Jean Miotte

Depuis plus de dix ans, la Galerie Hurtebize à Cannes défend l’œuvre d’un pionnier de la peinture informelle, Jean Miotte. Cet artiste est à classer parmi les plus grands peintres de l’art abstrait français, et de la grande aventure de l’art moderne en général.

Caractérisé par ses tâches colorées et sa calligraphie noire mouvementée, l’œuvre de Jean Miotte s’étend sur plus de 60 ans.

Dès les années 1950, l’artiste bascule dans l’art abstrait, influencé par son ami futuriste Gino Severini, qui réfléchit alors à la manière de peindre le mouvement et le passage du temps.

Miotte évolue vers la juxtaposition de larges touches de couleurs pures, sur des toiles de format moyen. L’harmonie et le rythme colorés lui sont inspirés de ses deux passions : la danse et le jazz.

Cette période de l’œuvre du maître est sans doute la mieux représentée par la Galerie Hurtebize, qui en propose plusieurs tableaux.

L’artiste expérimente dans un second temps la calligraphie noire sur fond non préparé, blanc ou légèrement coloré, technique nourrie de la philosophie zen alors très diffusée parmi les artistes français. À l’harmonie musicale des couleurs succède donc la gestuelle spontanée de l’écriture du moi. La Galerie Hurtebize à Cannes compte sur les cimaises de son parcours de visiste deux grands formats illustrant à merveille cette période : Miotte 81 et Miotte 88.

C’est durant la phase de maturité, au tournant des années 2000, sur des formats de plus en plus importants, que Miotte combine le mieux ces deux orientations, couleur et graphie, dans une gestuelle enlevée et dansante, pour donner lieu à un véritable « cosmos intime des sensations »[1].

Comme le souligne encore Karl Ruhrberg, l’art de Miotte est un art de l’émotion, qui se manifeste par « la revendication de la couleur vivante, coulant à flots, de lignes impulsives et de l’écriture picturale spontanée. »[2] Cette dernière dimension de son œuvre est également bien représentée par la Galerie Hurtebize, spécialisée dans les grands formats vibrants de tonalités pures de Jean Miotte.

L’œuvre Composition, 2001 est notamment issue de cette phase de réflexion du maître de l’art abstrait. En la regardant, on comprend bien la description de ces grandes toiles mouvementées par Serge Leczner : « Son travail de matière s’allège. Le geste devient une fluidité, un flux majeur, celui de l’émotion. »[3]

Artiste au rayonnement international, Jean Miotte a travaillé entre la France, Zurich et New-York, où il a créé une fondation et un musée. Cet artiste si atypique dans le panorama culturel français de l’après-guerre connaît un intérêt qui dépasse les frontières.

Son œuvre est à découvrir dans le parcours d’exposition de la Galerie Hurtebize à Cannes, non loin de Pignans, dans le Var, où l’artiste avait installé son atelier dès 1965, inspiré par les tonalités chaudes et enivrantes du Sud de la France, à l’instar d’Hans Hartung ou Victor Vasarely, deux autres pionniers de l’art abstrait à la française qui figurent également sur les cimaises de la Galerie Hurtebize.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

__

[1] RURHBERG Karl, Miotte, La différence, Editions La différence, Paris, 1998, P.18.

[2] RURHBERG Karl, Miotte, La différence, Editions La Différence, Paris, 1998, p. 14.

[3] LENCZNER Serge, Miotte, La permanence de l’absolu, Villedieu-sur-Inges, 2006, p.23.

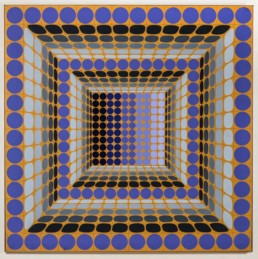

Victor Vasarely, un pionnier de l’art Moderne au Centre Pompidou !

À l’occasion de la réouverture de la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence, le Centre Pompidou offre au père de l’Op-Art, – ou « Art Optique » Victor Vasarely – une grande rétrospective, à découvrir jusqu’au 6 mai 2019.

Revenons sur l’œuvre de Vasarely. Un temps oublié de la critique, ce grand innovateur est aujourd’hui incontournable dans la culture visuelle et l’imaginaire collectif. Outre la Fondation éponyme d’Aix-en-Provence, les institutions publiques, à l’instar du Centre Pompidou, et les galeries, comme la Galerie Hurtebize à Cannes, se penchent sur son œuvre afin de la promouvoir, suscitant un grand regain d’intérêt auprès des professionnels et des amateurs d’art.

Depuis de nombreuses années, la Galerie Hurtebize acquiert et expose des œuvres du peintre, à côté des réalisations de Georges Mathieu, Hans Hartung ou Bernard Buffet, contribuant ainsi à consolider son statut de figure majeure du second XXème siècle. L’œuvre Bios (P.1093), est ainsi proposée entre les œuvres de Daniel Buren et François Morellet, considérés à de nombreux égards comme les héritiers de son art abstrait géométrique, mais pas seulement : le parcours est également jalonné des œuvres des grands maîtres de l’art abstrait français, représentant le courant dit « lyrique », à l’inverse du courant dit « géométrique » incarné par Vasarely.

Dans les années 1960-1970, c’est bien l’Abstraction Lyrique, un art de l’émotion et du geste personnel, qui domine la scène culturelle. Cette nouvelle vague est portée par des artistes tels que Georges Mathieu, Hans Hartung, André Lanskoy, Gérard Schneider, André Marfaing ou Pierre Soulages.

À l’inverse, Vasarely étonne par sa volonté d’un « art pour tous », mécanique et quasi industriel. Ces deux mouvements s’ancrent dans un passé pictural commun. Au cours du XIXème siècle, l’art a évolué, devenant le lieu de l’expression intérieure du peintre : Gauguin explore sa palette de couleurs pures, se détachant de l’exactitude figurative, jusqu’à ce que Kandinsky parvienne à l’abstraction ; c’est dans cette lignée qu’apparaît l’abstraction lyrique française, puisant dans la couleur ainsi que dans la non figuration.

Grâce à ces mêmes axiomes, couleur et abstraction, Victor Vasarely recherche des effets contraires. « Le but de l’art abstrait de l’avenir, c’est d’accéder à une totale universalité du spirituel, martèle l’artiste ; le style sera détaché de toute personne, il sera même encodable »[1], ajoute encore celui dont l’œuvre a véritablement renouvelé les choix visuels d’une époque. De Stanley Kubrick à David Bowie, l’art abstrait géométrique de Vasarely signe bien l’orientation des années 70, dans la confrontation entre la machine et l’homme, l’industriel et l’artisanal.

Vasarely, « c’est notre artiste pop, notre Warhol à la française », souligne l’un des commissaires de l’exposition, Michel Gauthier. Admiratif du travail du peintre français, Andy Warhol a utilisé la machine au service de l’art. Pour l’Art Optique, la trajectoire est inverse ; le pouvoir de l’art réside dans le fait qu’il peut s’apparenter, voire sublimer le travail de l’industrie moderne. Ainsi, à travers les exubérances colorées du Pop Art et la géométrie illusoire de l’Op-Art, c’est toute une vision du monde que propose cette culture de la modernité, oscillant entre admiration et rejet du Progrès. Rappelons qu’il fut un grand graphiste publicitaire, en rapport avec la production industrielle de l’image.

Grâce à la perte des repères visuels du trompe-l’œil, c’est notre rapport au monde et à son évolution qu’interroge V.V. Notre perception du monde serait-elle illusoire ? Ce vertige provoqué par l’œuvre est-il comparable à l’ivresse provoquée par la production de masse ? L’œuvre d’art est-elle un bien que l’on puisse produire en série ? L’art permet-il de refléter les technologies émergentes, à l’instar de la cybernétique et de l’ordinateur ?

Réponse de Magdalena Holzhey, spécialiste de l’artiste, plus bas, dans notre gros plan « Vasarely, emblème de la philosophie des Trente Glorieuses ».

Outre ces questions suggérées par l’Art Optique, revenons au désir le plus cher de son créateur ; celui de la démocratie, de l’accessibilité. S’il est bien un point sur lequel il n’y ait pas de doute, le voici : l’Art Optique est un art qui, à l’instar de la production en série, peut être compris et apprécié par tous. Cette assertion se comprend au sein-même de la genèse de son œuvre. Vasarely choisit de créer des « unités plastiques », modules basiques combinant une forme géométrique et une couleur, dans l’optique d’en faire un langage universel et combinable à volonté. En 1969, il créée même un jeu de participation intitulé « créer votre Vasarely », où les « unités plastiques » sont autant de modules combinables par le spectateur-joueur, dans d’infinies variations. Dans le processus-même de réalisation des œuvres, le travail en équipe selon des méthodes de travail industrielles a toujours prévalu. C’est donc dans la conception-même ainsi que dans la « fabrication » que s’installe et se déploie l’idée d’une démocratisation de l’œuvre d’art, objet de consommation pour tous et créé de manière sérielle. « Mon grand-père avait une culture politique empreinte d’une connaissance aiguë du marxisme, explique Pierre Vasarely, directeur de la Fondation d’Aix-en-Provence. Il en a tiré une doctrine, à l’image des enseignements reçus à l’époque du Bauhaus hongrois : œuvrer pour la société et mettre son art à la portée de tous. »[2]

Tous ces enjeux « universels et spirituels » sont à découvrir ou à redécouvrir au Centre Pompidou, qui propose jusqu’au 6 mai la première grande rétrospective de l’œuvre de Victor Vasarely en France, pour une immersion totale dans l’œuvre vertigineuse d’un artiste à la pensée plus que jamais actuelle !

Gros plan : Vasarely, l’emblème de la philosophie des Trente Glorieuses.

Dans son analyse magistrale de l’œuvre du maître de l’art abstrait géométrique, Magdalena Holzhey écrit : « Vasarely comptait, dans la période de l’après-guerre, parmi les artistes les plus célèbres et ses œuvres rencontraient le plus grand succès. Il représentait en outre par sa démarche l’esprit du temps, comme l’ont fait très peu d’autres artistes en dehors de lui. Les années soixante et le début des années soixante-dix, époque où sa popularité connut son apogée, étaient placés sous le signe d’un optimisme confiant, d’une foi dans un progrès qui concernait non seulement les avancées techniques mais également l’espoir d’une transformation de la société. L’idée d’un art démocratisé, qu’il serait possible de reproduire à volonté, et qui donc annulerait et le prestige dont bénéficiait jusque-là le chef-d’œuvre unique, et le concept élitiste de possession exclusive, favorisa l’essor de la production artistique et trouva dans l’œuvre de Vasarely l’une de ses applications les plus conséquentes. Celui-ci avait la certitude que l’art avait un rôle à jouer dans la transformation de la société et que les créateurs étaient porteurs du progrès. Son programme esthétique visait à faire entrer l’art dans la vie quotidienne pour que, rendu accessible à tous, il devienne partie intégrante de notre existence. Il était convaincu qu’il était possible de faire accéder les hommes à une « harmonie avec l’art et le monde » et qu’il suffisait pour cela de s’adresser directement à leur faculté sensorielle. Il misait par conséquent presque exclusivement sur les effets optiques et sur la faculté du spectateur d’appréhender de manière spontanée une œuvre d’art.

Il élabora un langage pictural dont la perception reposait uniquement sur les modalités physiologiques de la vision et ne dépendait plus de l’origine du spectateur ni de la culture qu’il avait reçue. »[3]

Outre ce progrès social que porte le travail de Vasarely, il y a le progrès technique indiqué par Magdalena Holzhey. Grand amateur des nouvelles technologies, comme l’ordinateur qui en est encore à ses balbutiements à l’époque, le maître est aussi un fervent lecteur de la revue Sciences et Vies et se renseigne sur les avancées de type scientifique. En effet, pour lui, « l’art sera science »[4]. Il l’explique lui-même dans ses Notes Brutes, son art imite le procédé d’analyse scientifique, et a pour but non pas de peindre le réel mais ce qui le compose, par une savante décomposition du tout en unités, semblables à des atomes. C’est le principe de loi naturelle qui dicte son art : « En œuvrant, je ramène toutes les données de ma création à des constantes, afin de les trouver identiques au moment de la recréation. Le cadmium, le cobalt, l’outremer ou les couleurs de Mars sont les constantes chimiques mesurables. Les droites, les courbes les angles sont les constantes géométriques mesurables. Le format, le rapport, la distance, l’échelle, sont des constantes mathématiques mesurables. L’intensité lumineuse est une constante physique mesurable. La « mesure de l’artiste » engendre la qualité et confère le génie à des mesures communes et à la matière. »[5]

Ainsi, l’artiste incarne une certaine idée de la Foi en l’Homme qui qui anime l’après-Guerre des Trente Glorieuses. Confiant en les capacités de développement de l’être humain dans tous les domaines, politique, social, scientifique et technologique, Victor Vasarely offre à travers l’ivresse de ses illusions d’optiques une joie communicative, un vertige humaniste résolument tourné vers l’avenir.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

__

[1] Victor Vasarely, in Magdalena Holzhey, Vasarely, Taschen, 2005, p. 144.

[2] Pierre Vasarely, in Victor Vasarely MultipliCITE, catalogue de l’exposition triptyque du 2 juin au 2 octobre 2016 au Musée Vouland, Avignon, au Château de Gordes et à la Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, Fage éditions, 2016, p. 37.

[3] Victor Vasarely, in Magdalena Holzhey, Vasarely, Taschen, 2005, p. 7-8.

[4] Victor Vasarely, Notes Brutes, Denoël/Gonthier, collection Médiations, Paris, 1973, p.112.

[5] Victor Vasarely, Notes Brutes, Denoël/Gonthier, collection Médiations, Paris, 1973, p.70.

Art géométrique : Victor Vasarély en quelques dates

Extraits du nouveau livre coécrit par le petit-fils de l’artiste, Pierre Vasarely : Vasarely, une saga familiale

L’année 1926

En 1926, le jeune Vasarely commence à faire des publicités pour un laboratoire pharmaceutique dans lequel il travaille pour gagner un peu d’argent, ayant cessé ses études de médecine. Un an et demi plus tard, il rejoint une compagnie de roulements à billes où il excelle dans le domaine publicitaire. Il doit choisir sa voie et gagne en attendant des concours de publicités. Déjà, la force de son art géométrique surprend. Puis il trouve une école digne d’épanouir ses talents, le Mühely :

« De retour en Hongrie, Bortnyik ouvre le Mühely, l’ « Atelier », qui érige en principe que « l’art doit être une composante utile de la vie ». C’est le Bauhaus revisité à Budapest. L’architecture d’avant-garde, le design, la publicité, la photographie, le dessin animé et la technologie moderne sont enseignés aux élèves et l’abstraction en est la ligne éditoriale. Bortnyik poursuit aussi ses activités de peintre, de graphiste et de designer. Il devient le professeur de Victor, qui trouve l’environnement qu’il espérait pour progresser. »[2] Ce dernier commence à trouver son langage composé de géométrie et de couleurs intenses.

L’année 1930

C’est en septembre 1930 que Vasarely quitte Budapest pour s’installer à Paris, une ville qui connaît alors un élan artistique d’une rare intensité, notamment en art abstrait.

« Sur les quais du métro, il rêvasse tous les jours devant les carreaux blancs qui sont plaqués sur les murs de la station Denfert-Rochereau où il attend son train. Les carreaux se craquellent. Dans les interminables couloirs des correspondances sont affichées des publicités pour « André, le chausseur sachant chausser ». L’inspiration pour ses œuvres est aussi née un peu ici. Il l’exprimera plus tard, dans ce qu’il nomme lui-même sa période « Denfert ». Les craquelures lui donnent l’impression de voir des figurations faites de lignes brisées suggérant de « curieux paysages », des « villes bizarres » ou encore des « fantômes ». L’imagination ne manque pas et ces simples carreaux blancs d’une station de métro deviennent la base de ses compositions »[3]. L’art géométrique qui sera la marque de Victor Vasarely s’insinue déjà dans l’imagination quotidienne du peintre.

Vasarely gagne rapidement sa vie comme graphiste spécialisé dans la publicité, domaine dans lequel il se fait un nom.

« La production publicitaire de Vasarely est marquée par une ambition artistique. Il fait évoluer les « réclames » de l’époque, souvent en noir et blanc et dont les messages sont simplistes. Il introduit de la couleur avec un graphisme élégant, ce qui donne des images plus subtiles. Les formes des publicités déclinent toute une gamme de figures et de volumes géométriques, d’illusions d’optique ou de variations chromatiques. Il y a de la poésie dans ces affiches vantant tel ou tel médicament contre l’hypertension ou les maux d’estomac.

Sur le plan technique, il fait preuve d’une maîtrise parfaite. Il se sert notamment d’un aérographe à moteur, sorte de pistolet à peindre qui projette le mélange coloré sous forme d’un fin brouillard qui permet toutes sortes d’effets. De quoi songer à se perfectionner encore. »[4] Cet art géométrique qui fera son renom, il en use donc de plus en plus à partir de la période Denfert, et notamment dans ses œuvres publicitaires, qui contribuent à la reconnaissance publique de ce style nouveau d’art abstrait.

Peu à peu, ses talents lui permettent de s’adjoindre les services d’assistants :

« Vasarely dessine les projets au crayon et supervise l’exécution de ses travaux par des assistants. Il garde du temps libre pour ses propres recherche artistiques. Sa cote grimpe, car il modernise l’affiche avec des idées qui viennent du cubisme et du surréalisme. A travers la publicité, il étudie les gammes de couleur, l’impact du noir et du blanc et les possibilités de multiplication. »[5] Cet art géométrique allié aux couleurs vives puise son vocabulaire au cœur de l’industrie, et la célèbre.

L’année 1947

A Paris, Vasarely s’est installé avec sa femme, dont il a eu deux enfants. Mais c’est aux côtés de Denise René, nouvelle galeriste de la scène parisienne, spécialisée en art abstrait, qu’il vit une passion à la fois amoureuse et artistique. Au sein de la galerie Denise René, il côtoie d’autres artistes et y puise une énergie créatrice nouvelle. En 1947, le plasticien et sa maîtresse partent en voyage à Belle-Île.

« Vasarely trouve dans la petite île du Morbihan le décor idéal pour poursuivre son travail de recherche. Il ne fonctionne pas comme les autres peintres qui installent le chevalet et utilisent leurs palettes de couleurs. Il préfère se promener avec un simple carnet sur lequel il prend des notes ou dessine de petits croquis. Le soleil, le ciel, les brumes et les nuages circulent en toile de fond. Il plonge son regard jusqu’au moindre détail d’un galet ou d’un coquillage poli par les vagues, à la recherche de sa géométrie interne. Les images s’immiscent dans son cerveau pour aboutir à des dizaines d’esquisses dans lesquelles les objets disparaissent pour laisser place à des formes ovoïdes symboliques de ce séjour et de cette période de création. Les galets ramassés sur les plages voyagent avec lui jusqu’à Paris. De ce petit butin il va créer ses propres trésors.

J’ai été attiré dans les galets de Belle-Île, par ce poli né de la vague et par la variété infinie des formes ellipsoïdales qu’ils acquièrent. Cette matière, qu’un jugement hâtif déclare être à l’état brut, est pourtant dotée d’une forme abstraite très pure. C’est avec l’idée de respecter absolument la pureté naturelle de ces formes que j’ai eu l’idée de faire un tableau intitulé Belle-Île, où étaient inclus des galets et des verres de roulage, comme on appelle parfois ces fragments de verre poli, dans une nappe de plâtre liquide. Le passage du naturel à l’abstrait se faisait ainsi avec une sorte de spontanéité tout à fait naturelle ».[6]

Le tournant des années 50

Au sortir des années 40, Vasarely s’oriente de plus en plus vers une peinture scientifique en lien avec les avancées contemporaines, et s’éloigne du surréalisme. Sa peinture, qui s’inspirait de l’industrie pour aboutir à un art géométrique, puise désormais aussi dans le vocabulaire de la nature, à la fois microscopique et macroscopique.

« Voir le monde autrement, telle est son ambition et pour cela il faut inventer son propre langage, avec un alphabet qui lui est personnel, comme l’a fait Herbin.

Il ne sera pas un héros du surréalisme, malgré le soutien d’André Breton. Les années Cinquante vont être l’occasion pour lui d’inventer son univers. La lecture assidue de revues et de livres scientifiques qu’il collectionne et conserve précieusement va l’aider. Il s’est intéressé dès 1929 aux travaux sur la mécanique ondulatoire du prix Nobel Louis de Broglie. Il trouve chez les scientifiques des débouchés pour son imaginaire. Sa conviction est déjà qu’un artiste contemporain doit accompagner les courants inventifs de son époque. Or, le XXème siècle est marqué par la contribution des sciences et des techniques qui en découlent. Il faut donc s’en faire l’écho. Vasarely n’a pas la prétention de faire une application directe de la mécanique ondulatoire, juste de s’en inspirer. Il prône un art en harmonie avec la physique et les mathématiques :

L’idée du spirituel dans l’art a longuement prévalu, mais il serait mortel de la considérer comme immuable. Je ne peux plus admettre un monde intérieur et un autre, extérieur, à part. Le dehors et le dedans communiquent par osmose : l’univers spatial-matériel-énergétique-vivant-sentant-pensant forme un tout indivisible. {…}

L’univers de Vasarely s’exprime sous forme de longues lignes parallèles noires et blanches que croisent des lignes obliques, avec au centre un losange blanc. Libéré du carcan de la « peinture de chevalet », il explore de nouvelles voies et veut vivre son travail sans faire de concessions. La vibration optique est désormais sa marque de fabrique, alliant une parfaite maîtrise technique à une imagination sans limite. Le spectateur est acteur des expositions. Par ses déplacements, c’est lui qui fait exister l’œuvre d’art. »[7]

Usant du vocabulaire géométrique de la nature et des lois qu’elle s’est donnée, Vasarely renvoie également aux nouvelles technologies, dont les formes se géométrisent, à l’instar des pixels qui naissent alors sur les écrans d’ordinateurs. Son art est abstrait, géométrique, coloré, mais renvoie à la fois au vivant – la Nature – et à la culture industrielle et scientifique de l’Homme, véritable credo d’un artiste passionné par ces deux domaines et qui croit à cette double dimension de la nature humaine.

L’année 1948, le voyage à Gordes et la période « de Cristal ».

En 1948, avec Deyrolle, Dewasne et d’autres artistes de la galerie Denise René – elle-même faisant partie du voyage- Vasarely part passer les vacances d’été à Gordes. Ce voyage marque une étape décisive dans les choix stylistiques et artistiques du peintre, qui observe les illusions d’optique et l’impact du soleil méridional sur la perception. Dès lors, son art géométrique se concentre sur le trompe-l’œil et les mécanismes perceptifs.

« L’illusion d’optique se manifeste plus particulièrement avec le jeu des couleurs. Un rouge sur un fond bleu est toujours perçu en avant. Il est impossible à l’œil de le faire reculer. En revanche, un bleu sur un fond noir donne le résultat inverse. Mais dans la plupart des cas, la situation pour l’œil est beaucoup moins évidente. {…} Vasarely multiplie les expériences sous le soleil qui joue avec les formes.

Pour lui, c’est la synthèse de ce qui a précédé. Dans la structure minérale de la montagne mise à nu, il retrouve les brisures de la station Denfert-Rochereau transposées à l’échelle microscopique. L’abbaye de Sénanque, monastère cistercien du XIIème siècle situé à quelques kilomètres, lui procure une émotion intense devant la découpe d’une petite fenêtre dans un mur épais. Le carré qui paraît noir vu de l’extérieur devient éblouissant de lumière à l’intérieur. Victor Vasarely écrit alors :

Un petit fenestron carré, ouvert dans un grand mur, diffuse tant de lumière. Cette même ouverture, vue de l’extérieur, se métamorphose en un cube immatériel, noir, insondable. Villes et villages méridionaux dévorés par un soleil implacable m’ont réservé une perspective contradictoire. Jamais l’œil ne réussit à identifier l’appartenance d’une ombre ou d’un pan de mur : pleins et vides se confondent, formes et fonds alternent. Tel triangle s’unit tantôt au losange de gauche, tantôt au trapèze de droite, tel carré saute plus haut ou vacille vers le bas, selon que je l’accouple à une tache vert sombre ou à un morceau de ciel pâle. »[8] Avec ces inspirations issues des observations du maître, l’art abstrait géométrique va devenir l’une des voies les plus suivies de l’art moderne. Et si les formes comptent, les choix de couleurs sont primordiaux dans le jeu de l’illusion.

Le début des années 1950 et le choix de la couleur pure

« Dans ce domaine, Vasarely est devenu un expert. Le plus grand nombre {de couleurs} est utilisé tel quel, sortant du tube. Il a une nette préférence pour le violet de cobalt, le jaune de mars, le jaune de chrome clair, l’indigo, le rouge de cadmium, le pourpre, le violet de mars, couleurs toujours utilisées à l’état pur. Très performant dans les mélanges de couleurs, il obtient les noirs froids avec du noir de pêche et du bleu outremer ; les noirs chauds avec du noir d’ivoire et de la laque de garance foncée ; le noir olivâtre avec du noir d’ivoire et du jaune de cadmium foncé ; le noir brunâtre avec du noir d’ivoire et du jaune de cadmium.

Vasarely ne dépasse pas quatre ou cinq couleurs pour une toile, par exemple : vert de cobalt clair, vert de cobalt foncé, indigo et noir chaud. Il essaie toujours d’arriver au maximum d’intensité lumineuse.

Il a pris l’habitude de noter au dos de ses tableaux la composition des couleurs qui les constituent, et parfois même sous quelle sorte de lumière ils doivent être regardés. Certaines œuvres peuvent même être accrochées dans deux, trois ou quatre sens, ce qui est indiqué sur la flèche signalétique de la toile. »[9] Ainsi, le choix des coloris est érigé en une véritable science afin que l’œil humain se perde dans les créations abstraites de l’artiste.

L’année 1955, l’exposition Le Mouvement à la Galerie Denise René.

Cette exposition va marquer un tournant dans la carrière du maître, qui connaîtra dès lors une notoriété internationale.

« L’idée de Vasarely est simple : les œuvres qui seront exposées bougeront ou devront pouvoir bouger. L’idée lui vient d’abord des tableaux de Malevitch, Carré blanc sur fond blanc et carré noir sur fond blanc. La sensation visuelle est saisissante : les carrés noir et blanc pivotant autour de leur axe vibrent immédiatement sur le damier et ajoutent aux formes en deux dimensions, mouvement, espace et temps, par leur action sur la rétine. Les travaux de Louis de Broglie, sur la mécanique ondulatoire, passionnent aussi depuis longtemps Vasarely. Il pense que le cinétisme doit jouer un rôle particulier dans le domaine des arts plastiques. Une telle exposition peut défricher le terrain et, qui sait, s’imposer comme un tournant majeur pour la création. »[10] Vasarely organise donc une exposition d’art abstrait géométrique, d’art que l’on peut déjà considérer comme cinétique – puisque Vasarely est considéré comme le père de l’Op-Art.

Le Manifeste

« La galerie n’ayant pas les moyens de se payer un beau catalogue sur papier glacé, Denise et Victor décident de faire imprimer un simple dépliant qui sera distribué aux visiteurs. Écrit sur un papier de couleur qui va donner son nom à ce document fondateur, le Manifeste Jaune est aujourd’hui collector. Vasarely y jette les bases de la plastique cinétique. Il annonce la naissance d’une nouvelle ère artistique. Rappelant à ses yeux la décadence de la peinture traditionnelle, il affirme que « Le Mouvement » ne relève pas de la composition ni d’un quelconque sujet, mais de l’appréhension par le regard qui est le seul créateur. »

« L’historien d’art suédois Pontus Hulten est choisi comme commissaire de l’exposition. »[11] Ce choix n’est pas le moindre, car le suédois est amené à devenir un grand conservateur. Pontus Hulten sera en effet, plus tard, le premier directeur du Centre Pompidou, où est toujours présent un portrait du président Georges Pompidou réalisé par Victor Vasarely dans son style cinétique si caractéristique.

L’année 1959, le dépôt du brevet de l’Unité Plastique

C’est en 1959 que Victor Vasarely élabore les bases incontournables de son art géométrique, qu’il avait déjà pressenti devant les carreaux du métro parisien, devant la fenêtre de l’abbaye de Sénanque et devant l’observation, plus globalement, de la nature et de ses lois. Cet art abstrait déjà mis en place dans ses créations publicitaires et dans ses œuvres, il en pose dès cette année-là les bases formelles, la syntaxe codifiée. « En 1959, Vasarely a ainsi déposé le brevet de l’ « unité plastique », qui se compose de deux éléments combinés : un fond carré et une forme géométrique simple. A partir de là s’élabore l’ « alphabet plastique » qui permet « la fabrication industrielle des unités plastiques sous forme d’éléments de toutes matières, de toutes couleurs et de toutes grandeurs ». Il prolonge ainsi le travail d’Herbin en allant beaucoup plus loin. L’alphabet plastique est le point de départ du système de production que met en place Vasarely. Le principe est simple. Il se compose d’unités faites de deux éléments s’emboîtant l’un dans l’autre pouvant permuter et se combiner également avec d’autres. Il suffit par exemple de prendre un carré qui joue le rôle d’un fond, et d’y inclure des formes géométriques plus petites, cercle, ellipse, rectangle, triangle, losange ou même un autre carré. Sur ce jeu de formes vient se greffer un jeu de couleurs. On y trouve un jaune de chrome, un vert émeraude, un bleu outremer, un violet de cobalt, un noir et un blanc. Vasarely compose, à partir de ces couleurs de base, une gamme de nuances allant du très clair au très foncé. Il fait ensuite imprimer par un procédé sérigraphique, des milliers de feuilles de chacune des nuances et découpe à l’emporte-pièce les formes sélectionnées. Il est alors tel un imprimeur qui possède, disposés face à lui, les différentes lettres rangées dans des casiers selon leur type de caractère et leur taille. Une fois l’alphabet établi, et avec le schéma d’une œuvre en main, n’importe quel bon exécutant peut faire le travail. C’est la raison qui pousse Vasarely à former une équipe autour de lui. »[12] L’art géométrique de Vasarely est un art résolument moderne, tourné vers l’industrie, que l’artiste prend pour modèle jusque dans l’organisation de son travail. Son choix du travail en équipe et de la division des taches ne peut être analysé qu’à l’aune de la modernité, tout comme l’art moderne d’Andy Warhol et de sa fameuse « Factory » dont le fonctionnement est alors similaire. Pour le premier, il s’agit de proposer un art abstrait reprenant les codes de l’industrie, pour le second de créer un art célébrant les nouveaux mythes du capitalisme industriel à travers une méthode de travail en série. Dans chacune des deux démarches, le procédé industriel est à la base de la création artistique. Ces deux précurseurs que sont Warhol et Vasarely vont marquer l’art moderne, et même l’art contemporain de leur nouvelle manière de travailler, érigeant l’artiste au rang de concepteur, et faisant souffler sur l’art un vent de démocratisation et de multiplication du bien artistique.

La Postérité et le Marché :

L’art abstrait géométrique, ou plus précisément, l’Op Art, est considéré comme un des grands mouvements de l’art abstrait d’Après-Guerre. A ce titre, son fondateur, Victor Vasarely, figure auprès d’autres grands artistes de l’Art Moderne comme une référence incontournable de l’art abstrait français. En conséquence, ses œuvres connaissent un succès qui renaît depuis l’année 2019, année qui marque la réouverture de la Fondation Vasarely, ainsi que la première grande rétrospective du maître organisée au Centre Pompidou. « Chez Sotheby’s à Paris, le 19 octobre 2018, dans le cadre de la vente du collectionneur belge Oscar Mairlot, le lot 229, une superbe huile sur toile, Ezinor, peinte par Vasarely entre 1949 et 1953, a été adjugée 187 500 euros, dans la fourchette haute de l’estimation. L’acquéreur, conscient d’avoir fait une bonne affaire, affichait un large sourire lorsque le marteau de la commissaire-priseuse, signant la fin des enchères, lui a confirmé son achat.