Claude Venard (1913-1999) : Le cubisme réinventé

Claude Venard est un artiste d’après-guerre, célèbre auprès des amateurs de l’École de Paris.

Au fil des années, grâce à son style unique, brut et coloré, il s’est taillé une réputation considérable à l’international.

Né en 1913 dans la capitale française, il se forme auprès d’un restaurateur du Musée du Louvre.

Il se refuse à étudier aux Beaux-Arts, institution trop académique pour lui.

L’année 1936 marque un tournant dans sa carrière : il participe à l’exposition du groupe Les Forces Nouvelles, dont font aussi partie Pierre Tal-Coat et André Marchand. Ces artistes souhaitent le retour aux principes de l’artisanat. Mais Venard a une sensibilité un peu différente, et s’éloigne du mouvement pour trouver sa propre voie.

Grand coloriste aux influences cubistes, son style a exercé une influence marquante sur la jeune génération d’alors, dont Bernard Buffet est sans doute le peintre le plus célèbre aujourd’hui. Venard est en effet l’un des premiers à avoir conseillé le jeune prodige. Le trait noir de Claude, qui enveloppe les couleurs de courbes géométriques serait-il un brin lié au graphisme exacerbé – mais bien plus rigide – du jeune Bernard ? La question laisse songeur.

« Claude Venard révèle des facultés de renouvellement qui reposent sur le solide métier d’un peintre dont Jean Cocteau a dit qu’il était le plus doué de sa génération. »[1] écrit Vincent Breton pour le catalogue de Vercel, galeriste parisien favori de Claude Venard.

Admiré par ses pairs, à l’instar de Jean Cocteau donc, mais aussi des hommes de lettres et des intellectuels, Claude Venard se situe au carrefour de toutes les écoles artistiques : associé au post-cubisme, ses compositions tendent de plus en plus vers l’abstrait, renouvelant sans cesse le langage traditionnel de la peinture : natures mortes, paysages, scène de genre, portraits…Toutes ces représentations – engins volants, villes et détails architecturaux, compotiers aux fruits mûrs…- sont mises en scène dans une esthétique chère au peintre : souvent très colorée, très en matière, avec des effets de reliefs et de texture bruts.

Les objets, les personnages, en un mot les éléments constitutifs de l’image, sont enfermés dans un cerne noir plus ou moins épais, mais toujours présent et à tendance géométrique. L’aspect novateur de ses œuvres naît de cette stylisation des formes, alliée à un usage de la spatule et du couteau presque grossier, volontairement visible.

La Nature Morte proposée par la Galerie Hurtebize à Cannes est caractéristique de son travail : sur un format carré, que l’auteur a souvent employé pour ses natures mortes, Venard propose un compotier aux fruits sur une table, à côté d’un chandelier. Dans une gamme de couleurs rose-orange, de bleus pastels et de vert, avec des touches de blanc et de noir, il offre sa maîtrise du jeu de la perspective non-albertienne et de l’équilibre, d’inspiration cubiste. Mais il confère aussi des reliefs, des épaisseurs à sa peinture, de façon à l’animer par les empâtements et les mouvements visibles du pinceau et du couteau. Cette nature morte est une représentation picturale : par son jeu de couleurs non représentatives, sa géométrie approximative et la présence de la matière étalée avec une rudimentaire spatule, Claude Venard nous le réaffirme. L’illusionnisme n’est plus, vive l’imaginaire de l’artiste !

Cette manière de peindre initiée par les impressionnistes et l’école de Gauguin a pour but de célébrer de manière honnête la beauté de la Nature, avec un langage qui ne triche pas en tentant de la contrefaire :

«Venard aime la nature, il vit avec, mais ne prend aucune familiarité avec elle.

Il n’appelle pas la mer « ma grande bleue » ni le littoral

« ma petite côte d’azur ».

Et la nature lui en sait gré. »[2]

Cette analyse d’un artiste respectueux des sujets qu’il traite, c’est le poète Jacques Prévert, grand ami du peintre, qui nous la livre.

Si la Nature est au cœur des recherches de Venard, l’architecture compte également parmi ses sujets de prédilection. La Cathédrale, accrochée aux cimaises de la Galerie Hurtebize, et anciennement dans la collection de l’actrice Danielle Darrieux, représente une église anonyme, sans aucun doute d’invention. Le format allongé, propice à la peinture d’un monument, se constitue d’un fond vieux rose repassé d’épaisses touches grises. Sur cette aube spectaculaire se détache le monument, à dominante grise, comme la pierre qu’il représente. Le travail des textures y est incroyable, virtuose : Venard ose mêler sable et peinture à l’huile pour y représenter quelques briques, la toiture est reprise avec des effets granuleux, un grillage semble avoir été appliqué sur certaines zones pour texturer les parois de cette église imaginaire par empreinte de quadrillage.

Ainsi, dans une palette presque monochrome, Venard arrive à créer une grande diversité de touches et de détails qui rendent cette façade de cathédrale presque tangible, réelle, le tout dans un style paradoxalement non-illusionniste.

Ainsi, le travail de Claude Venard s’est porté sur le trait tout autant que sur la couleur et les effets de matière : un peintre complet, à venir découvrir ou redécouvrir dans le parcours d’exposition de la Galerie Hurtebize à Cannes !

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

La Galerie se met à l’heure du numérique

La Galerie Hurtebize est présente sur les réseaux sociaux, – Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin – mais aussi sur des médias digitaux spécialisés où elle dispose d’une galerie virtuelle, comme Artnet, Artprice, et tout récemment, la plateforme internationale de vente en ligne Artsy.

L’importance croissante du monde du web pousse le milieu artistique à se renouveler depuis environ quinze ans. Les grandes maisons de vente, mais aussi les foires et les marchands ont dû se convertir à ce mode de communication innovant qui transgresse les frontières physiques.

Dans son projet digital, la Galerie Hurtebize développe plusieurs axes.

La Galerie et son double digital

Il y a tout d’abord le rôle de « vitrine », qui a pour but de donner à voir l’espace réel, à Cannes, et l’identité de l’entreprise, à travers une sélection d’œuvres mises en valeur afin d’indiquer les spécialités et le domaine d’expertise de Dominique Hurtebize et son équipe. L’art abstrait d’après-guerre, d’Hans Hartung à Georges Mathieu en passant par André Marfaing ou Jean Miotte y est bien représenté. Mais sur Instagram ou Pinterest, plateformes dédiées aux photographies, vous trouverez également des images des toiles de Bernard Buffet, Claude Venard, Joan Mirò ou de contemporains tels que Robert Combas ; autant de créations où la figuration règne en maîtresse.

Le double digital de la Galerie propose aussi un résumé de son histoire et sa généalogie. Sur son site internet, en plus d’un historique et d’une description des membres qui la composent, vous trouverez un récapitulatif des foires à laquelle elle a participé. Ces éléments se retrouvent de manière ponctuelle sur Facebook ou Linkedin, ainsi que dans les newsletters réalisées en fonction des événements.

Dans une démarche complémentaire, la Galerie a choisi de s’orienter vers les magazines d’art, qui ont eux aussi adapté leurs modules à la virtualité. Dans les journaux tels que Beaux-Arts Magazine, vous pouvez retrouver des articles qui mettent en avant les œuvres phares de la Galerie, ou les artistes qu’elle défend, comme le contemporain Jean-Jacques Marie, adepte d’une peinture où s’allient spontanéité du geste et colorisme intense.

Les articles du site internet ainsi que les newsletters proposent aussi une interprétation des actualités culturelles et des gros plans sur l’Art Moderne. Ainsi, la Galerie s’adresse à des lecteurs curieux, amateurs ou novices afin de les sensibiliser aux problématiques du monde de l’Art, ainsi qu’aux personnalités dont elle s’attache à représenter le travail.

La vente en ligne et les nouvelles plateformes

Outre cette identité digitale, la Galerie Hurtebize propose aussi ses œuvres à la vente sur internet.

Depuis plusieurs années, elle est présente sur Artnet et sur Artprice, deux plateformes internationales dédiées à la vente en ligne grâce à une « marketplace » où les professionnels insèrent leurs annonces, mais où les abonnés peuvent aussi consulter les résultats de vente aux enchères. Les deux sites se sont d’abord faits connaître pour cette fonctionnalité de recensement, qui permet de rendre compte en temps réel de la cote des artistes. Ce n’est qu’un peu plus tard que leur page de vente en ligne a pris son essor, grâce à la qualité et à la rigueur de leur sélection de marchands d’art.

Dernièrement, c’est sur Artsy qu’ont été listées les œuvres à vendre. Cette plateforme intuitive a été créée en 2010 par le fils d’un historien d’art durant ses études à Princeton University. Les acheteurs et les vendeurs sont agréés par le site, qui se conçoit donc comme une place ultra-sécurisée du marché de l’art mettant en relation acquéreurs et professionnels du secteur. Les plus grandes galeries américaines et européennes participent à l’élan porté par Artsy, et font de cette nouvelle place de vente en ligne l’une des plus intéressantes et actives.

Si les réseaux sociaux permettent une mise en avant de l’identité artistique de la Galerie, ainsi qu’une interaction avec les autres acteurs du marché – galeries, foires, acquéreurs, qui y ont aussi un profil-, les journaux et le site internet de la Galerie favorisent le développement de son image d’expertise scientifique. Le troisième aspect développé sur la toile est celui de la vente à travers trois plateformes reconnues pour leur sérieux et leur rayonnement international.

C’est dans ces directions que la Galerie Hurtebize projette de poursuivre le développement de sa stratégie numérique.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

Art Elysées aura bien lieu !

Suite à l’annonce de l’annulation de la FIAC 2020 dans le contexte international de pandémie, on pouvait s’attendre à ce qu’Art Elysées, manifestation se situant juste au pied du Grand Palais, tire également sa révérence. Mais c’était sans compter sur la détermination des organisatrices, qui ont décidé de maintenir l’édition annuelle de la foire.

Celle-ci aura donc bien lieu du 22 au 26 octobre à Paris, sous ses fameux chapiteaux situés sur les Champs-Elysées.

La Galerie Hurtebize est fière d’annoncer sa participation à ce rendez-vous désormais incontournable de l’Art Moderne et contemporain !

Venez nous retrouver sur notre stand, pavillon B, pour découvrir nos plus belles œuvres modernes ainsi qu’une sélection de pièces contemporaines originales, dont certaines sont à retrouver dans notre Gros Plan en fin d’article.

Alors que très peu de foires se sont tenues en France et à l’étranger, le maintien de l’organisation est un pari audacieux qui devrait séduire tous les amateurs d’art français et européens.

Les gestionnaires du salon Art Elysées n’en sont plus à leur coup d’essai : pour la quatorzième édition de l’événement, et dans un contexte inédit, ils mettront en œuvre toutes les conditions restrictives nécessaires à sa bonne tenue, en lien avec la préfecture : gestes barrière, quota de visiteurs… Mesures sanitaires et sécurité de tous seront assurées afin de garantir un déroulement optimal de la foire parisienne, dans une ambiance toujours chaleureuse.

La foire se divise en plusieurs pavillons ; deux concernent l’Art Moderne et Contemporain (Pavillons A et B), tandis que le Pavillon C sera dédié au Design, et que le Pavillon E recevra les galeries spécialisées en Art Contemporain Urbain. Une belle diversité pour une manifestation toujours aussi dynamique et mettant à l’honneur tous les arts.

Gros Plan : un stand aux trois rubriques

Pour cette édition 2020, la Galerie Hurtebize a souhaité mettre en scène ses plus belles pièces en trois sections : les œuvres sur papier, les plus belles toiles, ainsi qu’un choix d’œuvres à prix accessible à toutes les bourses.

Les Papiers

Venez découvrir une sélection d’œuvres sur papiers : De Bernard Buffet ou Joan Mirò en passant par Daniel Buren, le choix fait preuve d’une grande diversité d’œuvres, figuratives ou non, modernes et contemporaines.

Ci-dessous deux œuvres présentées :

Maurice ESTÈVE (1904–2001, Français) Composition Abstraite, 1989

Les œuvres clés

Les plus belles toiles présentées par la Galerie, comme Fantômes Vermeils de Georges Mathieu ou l’œuvre T1977-R39 d’Hans Hartung sont à retrouver sur les cimaises de la partie centrale du stand. Maurice Estève, Jean Miotte ou Claude Venard figurent parmi les artistes phares choisis.

Découvrez une toile de la section :

Georges MATHIEU (1921-2012, Français), Fantômes Vermeils, 1990

Les coups de cœur à petit prix

Pour cette dernière section, la Galerie Hurtebize a souhaité mettre à l’honneur ses coups de cœur d’œuvres modernes et contemporaines : venez découvrir la sculpture brute et élégante de Catherine Thiry, les natures mortes intemporelles et les femmes alanguies de Michel Mousseau, ou encore les œuvres énergiques et colorées de Jean-Jacques Marie, dont le travail de projection est à retrouver en exclusivité nationale à la Galerie tout au long de l’année.

Aperçu :

Michel MOUSSEAU (Né en 1934, Français), Nu couché au lit orange, circa 1960

QU Qianmei (Née en 1956, Chinoise), 2019 B-20, 2019

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

Sam Francis, une voix philosophique dans le panorama de l’Abstraction Américaine

La peinture, pour Sam Francis, a tout d’une thérapie, d’un chant intérieur cathartique.

Ce grand artiste a en effet commencé son œuvre sur un lit d’hôpital, alors qu’il était encore tout jeune. Retour sur l’œuvre d’un des plus grands représentants de l’abstraction américaine.

Une vocation d'artiste née de la tragédie

Sam Francis se destinait à une carrière de botaniste ou de médecin, avant de se tourner vers l’étude de la psychologie. Toute sa vie, il sera attiré par les mouvements de la pensée, et son œuvre se ressentira de cette quête intime infinie.

A l’âge de vingt ans, il choisit d’intégrer l’US Air Force afin de prendre part à la Seconde Guerre Mondiale, mais à l’entraînement, son avion s’écrase, et le jeune homme est sévèrement atteint à la colonne vertébrale.

Pour ne pas devenir fou, il se met à peindre. Alité durant trois longues années, Sam Francis développe un art abstrait, sur son lit de malade, en s’intéressant notamment aux formes abstraites des nuages dans le ciel, et à la force des couleurs dont est composé son proche environnement. Nourri des modèles des grands maîtres, tels Picasso ou Mirò, grâce à David Park de la School of Fine Art de Californie qui lui apporte des toiles, le jeune Sam Francis développe son imaginaire, loin des contraintes de l’académisme. Après son séjour à l’hôpital, c’est chez Clyfford Still qu’il se forme, dès 1946. C’est durant cette période décisive qu’il affirme définitivement sa préférence pour l’abstraction. Puis il s’installe en France, où il passera près de onze ans, entre Paris et le Sud, dans des milieux proches des peintres de l’Abstraction Lyrique.

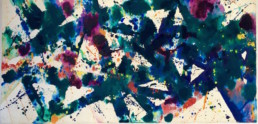

Sans Titre, Sam FRANCIS, 1977

Une vision philosophique de la peinture

Sa peinture est un travail de l’instantané, du geste spontané. Francis explique : « Quand je manipule la couleur, quelque chose commence à arriver et j’ai des idées. Quelquefois, ces idées sont très fugitives. Elles viennent de manière graphique. Quelquefois, la seule manière de les saisir, c’est avec un pinceau et de la couleur. J’utilise une comparaison : c’est comme plonger dans une eau très profonde et qui serait très, très froide et vous n’avez peut-être que cinquante secondes pour aller au fond et ressortir… Ainsi, il y a un moment où, pour attraper l’idée, vous devez travailler vite, sans penser. » Il faut agir vite pour saisir l’essence de la pensée, qui, fulgurante, anime l’âme du peintre.

Son inspiration lui vient de la nature, lui le botaniste dont l’œil sera toujours attiré par les beautés du monde : « Les couleurs sont des forces… ce sont des forces réelles dans la nature et dans la psyché ». Le peintre met en parallèle les tonalités présentes dans l’environnement et les couleurs mentales, celles des émotions. Tout comme Paul Jenkins, autre grand peintre américain de Paris, Francis développe une réflexion philosophique sur les liens entre couleur et vie intérieure. « Un accroissement de la lumière provoque un accroissement de l’obscurité », ajoute-t-il, dans un moment de profonde méditation. Sa peinture entre fond blanc éclatant et couleurs projetées qui encerclent les plages vierges pose la question du contraste. La vie, la mort, les pleins, les vides, les espaces, les superpositions… Les taches de Sam Francis sur le papier évoquent le cosmos et le microcosme dans un rythme inégal et savamment composé qui colle au Vivant.

Dans une interview filmée, l’artiste explique sa conception du contraste entre ombre et lumière :

“Light and dark are constellations of each other. {…} Light is the evidence of the movement of Eternity.” (1)

Ainsi, dans une gestuelle saccadée et rapide, qui a pour but de saisir une émotion au moment où elle se présente, le peintre entend restituer une bribe d’Infini, d’intemporalité.

Le spectateur comme créateur de l'oeuvre

Sam Francis attrape cet instant essentiel, et l’offre au spectateur. En effet, pour lui, l’œuvre est un support, sur lequel le public peut baser sa propre réflexion : « Les peintures sont seulement des suggestions pour que les gens s’en servent… La plus belle définition de l’art que je connaisse est celle de Shakespeare dans l’épilogue de Prospero, à la fin de « La Tempête » … Il a à voir avec la signification de ce que l’œuvre d’art est vraiment, il dit comment l’artiste doit l’abandonner, abandonner son art, abandonner sa magie, abandonner tout et laisser le public ou la personne qui arrive par hasard, celle qui se trouve passer par là, achever l’œuvre à sa place. »

L’art est donc une communion, une collaboration entre l’artiste, l’œuvre elle-même et l’œil qui la reçoit. C’est une expression personnelle qui traduit une sensation universelle, captée, complétée et modifiée par la vision du spectateur.

Sam Francis propose donc une œuvre où l’abstraction confine à l’Existant et à la Nature, dans un dialogue constamment recréé avec le public.

La Galerie Hurtebize à Cannes propose une œuvre de 1977 où l’artiste déploie toute la quintessence de son travail : sur un papier blanc, les taches de couleurs à dominante sombre verte et violette se superposent en traînées plus ou moins opaques, dans un contraste magistral qui quadrille la composition, constellée de projections jaunes et oranges qui l’illuminent, comme les étoiles éclairent la nuit.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

[1] La lumière et l’ombre sont des constellations l’une de l’autre. La lumière est la preuve du mouvement de l’Éternité.

John Levée : le plus français des américains de Paris

John Levée est un artiste au style marquant, qui proposa une abstraction lyrique très brute et personnelle avant de s’engager dans une évolution géométrique, pendant un temps, pour finalement revenir à la spontanéité première qui caractérise sa peinture.

Si son œuvre est aujourd’hui surtout connu des amateurs, l’artiste américain a pourtant marqué la scène internationale par son travail puissant et évocateur.

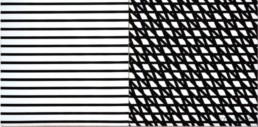

John LEVÉE, Nov III, 1955

Retour sur ce peintre discret mais décisif dans le panorama de l’art abstrait d’après-guerre.

John Levée est né en 1924 à Los Angeles. Il a commencé la peinture très jeune, partageant à ses débuts un atelier avec Jackson Pollock. Il est alors étudiant à l’Art Center School de New-York. Puis, grâce à une bourse militaire, il arrive à Paris en 1949 et étudie à l’Académie Julian. Il découvre le travail de l’Avant-Garde française, et notamment de l’École de Paris, qui déploie alors les différentes sensibilités qui vont caractériser l’art abstrait français, de Lanskoy à Hans Hartung en passant par Soulages, Schneider et Mathieu.

Dans le magazine Cimaise paru en juillet-août 1962, Georges Boudaille écrit : « Ce n’est pas seulement le plus français des artistes américains de Paris, c’est un peintre de synthèse par excellence.

Parce qu’il a pris le temps d’apprendre à fond son métier, parce qu’aucun parti pris ne l’a empêché d’étudier l’histoire de l’art, parce que son intelligence lui a permis de tirer la leçon de l’œuvre des chefs de file de l’École de Paris, parce qu’il n’a jamais été impatient de s’imposer et de se faire connaître, la peinture de John Levée est aujourd’hui une des plus fortes et une des plus complètes de sa génération ».

Et pour cause ; l’œuvre de Levée s’offre à la vue, toute en superpositions de matières et en empâtements, en vivacité de touches et dans des compositions aux formes complexes. Le peintre y expose une conception de la Nature très personnelle, éminemment gestuelle et enlevée, et que nous ne retrouvons chez aucun autre peintre français de la période.

Au carrefour des influences de Clavé, Soulages et même Braque et Picasso, comme le souligne la critique Lydia Harambourg dans son Dictionnaire de l’École de Paris[1], Levée est, comme le dit Boudaille, un peintre de la synthèse, qui use de ces influences afin d’exploiter une nouvelle voie de l’abstraction, encore inédite, où il exprime toute sa singularité.

Mais John Levée n’est pas seulement un peintre érudit, conscient de tous les courants abstraits qui se déploient dans le monde. C’est aussi un grand technicien, dont la rigueur « stimule la spontanéité créatrice {…} qui parvient à une subtile synthèse entre matière – il travaille ses empâtements au couteau et les glacis et les transparences au pinceau- dessin, rythme des formes, couleur et lumière dans une composition ayant ses résonnances personnelles. »[2]

Les toiles April 1st et Nov III, proposées par la Galerie Hurtebize à Cannes, montrent bien ce travail extrêmement recherché de John Levée. La composition d’April 1st exhibe un vide central autour duquel s’articulent des coulées de peinture savamment travaillées par l’artiste, tandis que Nov III valorise la matérialité de la peinture, dans des teintes brunes terreuses qui célèbrent la Nature.

John Levée expose seul dès 1951 à la Galerie 8. La même année il débute au Salon d’automne. En 1958 c’est à la Galerie de France qu’une exposition lui est consacrée, puis en 1960 et 1962. Il exposera deux fois à la Closerie des Lilas dans les années 1980’s, mais c’est surtout aux Etats-Unis et à Londres, chez Gimpel fils, et chez André Emmerich à New-York, qu’il expose le plus régulièrement. Repéré parmi les « Peintres Américains en France » chez Carven en 1956, et dans quelques autres expositions collectives (Galerie de France, Musée des Arts Décoratifs), c’est surtout dans le monde anglo-saxon que John Levée évolue. Ses œuvres sont donc aujourd’hui présentes dans les grands musées américains, comme le Guggenheim Museum, ou le MoMa, preuve que cet artiste discret a marqué la scène internationale de ses œuvres à la fois brutes et spirituelles.

Ainsi, de l’alliance du mouvement et de la couleur naît une œuvre singulière et intense, à retrouver sur les cimaises de la Galerie Hurtebize à Cannes.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

[1] Lydia HARAMBOURG, L’École de Paris, 1945-1965, Dictionnaire des peintres, Ed. Ides et Calendes, Neuchâtel, 2010, p.307 : « Malgré certaines influences passagères comme la virtuosité graphique de Picasso, les riches empâtements de Braque, la rigueur de Soulages, les séductions de Clavé, la parfaite maîtrise de son métier lui permet de poursuivre avec lucidité la voie qui lui paraît être la plus adaptée à son expression. »

[2] Ibidem, p.307.

Jean-Jacques Marie et l’expressivité de l’abstrait

Jean-Jacques Marie est un artiste contemporain aux inspirations multiples et originales.

Autodidacte, il est attiré par le dessin et la couleur dès son plus jeune âge.

Mais ce n’est qu’après une longue période où l’artiste met de côté son talent au profit d’une vie plus conventionnelle qu’il se lance à plein temps dans la création.

D’abord peintre figuratif, il rencontre la calligraphie orientale, qui va bouleverser sa vie et son travail : dès lors, Marie tombe dans l’art abstrait, gestuel, et révèle l’expression puissante de sa spontanéité.

La Galerie Hurtebize propose en exclusivité nationale le travail de ce virtuose du pinceau, dont les sources d’inspiration traversent les cultures. L’Asie, l’abstraction américaine, le lyrisme français, telles sont les clés de voûte de son imaginaire, qui se déploie dans un déchaînement coloré sur la toile.

Retour sur la technique de cet artiste singulier.

Jean-Jacques Marie opère en deux étapes. Il prépare méticuleusement le fond de ses compositions : des aplats de couleurs et des dégradés créent une atmosphère poétique, tantôt sombre tantôt pâle, qui imprègne le tableau. Parfois, ce sont de larges coups de brosse noirs sur fond clair qui viennent animer le second plan, à la manière des calligraphes chinois.

C’est après cette phase que Marie, debout, les pinceaux à la main, joue avec les projections de couleurs pures, afin d’organiser dans un rythme saccadé la composition de son œuvre.

Le tableau qui prend vie dans le geste instinctif de l’artiste est le témoignage de ses sensations, la traduction physique de ses émois intérieurs.

Marie se confie sur son état de transe créatrice : « Il peut y avoir cet effet d’osmose, de confluence des émotions et subitement, je pars, je crie, je pleure. Je trace mon trait avec toute la puissance de mon corps. Il n‘y a plus de pinceau, il n’y a plus de main. Mon esprit ne fait plus qu’un avec le tableau »[1].

Selon les mouvements de son âme, la toile se trouve plus ou moins zébrée d’éclairs colorés, plus ou moins épais selon les détours et les insistances, dans une gestuelle qui sait se faire furtive, vivace, ou à l’inverse plus ample.

Jean-Jacques Marie est un peintre compulsif qui ne peut se passer de son mode d’expression. C’est dans son atelier près de Montpellier qu’il répète sans relâche ses mouvements créateurs, jour après jour, toile après toile. Cette quête insatiable le pousse à renouveler son langage pictural, dans les formes mais aussi les tonalités.

Car au-delà du geste inné, l’artiste est aussi un coloriste, qui a appris dans ses lectures des traités de Chevreul et d’autres théoriciens la puissance visuelle de la juxtaposition des couleurs. Son travail entre ombre et lumière, couleurs chaudes et éclairs glaciaux, met en jeu toutes les gammes du spectre lumineux.

Ainsi, de l’alliance du mouvement et de la couleur naît une œuvre singulière et intense, à retrouver sur les cimaises de la Galerie Hurtebize à Cannes.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

[1] Jean-Jacques Marie, in Diane de Carné, Jean-Jacques Marie, Les Fruits de la Métamorphose, éditions Charlène, 2018.

Serge POLIAKOFF, la quête de la pureté

C’est à la fin des années 1930, et en 1937-38 précisément, que Serge Poliakoff, artiste d’origine russe ayant fui son pays pour accompagner sa tante Nastia – une cantatrice de renom- dans une tournée des cabarets européens, s’oriente définitivement vers l’art abstrait.

Après une formation parisienne à la Grande Chaumière, il expose en 1938 une toile intitulée « Le Niveau », qui fera dire à Vassily Kandinsky, autre grand peintre russe, et pionnier de l’art abstrait : « Pour l’avenir, je mise sur Poliakoff ».

Serge Poliakoff deviendra en effet, en quelques décennies, l’un des artistes incontournables du mouvement abstrait français, et continue d’attirer l’œil des amateurs et des collectionneurs.

Poliakoff, issu d’une famille nombreuse moscovite, est un artiste total, très doué en dessin, mais aussi dans le domaine musical. C’est donc avec sa tante qu’il quitte à treize ans son pays natal afin d’accompagner la voix de Nastia à la Balalaïka dans toutes les capitales européennes.

Jamais il ne lâchera ce goût pour la guitare, même si peu à peu, ayant décidé d’arrêter la tournée pour se fixer à Paris, c’est son autre passion, la peinture, qui prend le dessus. La Slide School de Londres, où il étudie deux ans, 1935-1937, décide de son sort : Oui, Serge Poliakoff sera un peintre non académique, un peintre de la forme et de la couleur.

Revenu à Paris, il s’engage dans la voie de l’art abstrait, et expose rapidement avec Hartung, Schneider, Deyrolle, et toutes les figures marquantes de l’avant-garde abstraite française. Il est rapidement pris en main par la galerie Denise René qui concentre alors tout ce que Paris comporte de jeunes artistes orientés vers la nouvelle peinture. Il fréquente Sonia et Robert Delaunay, chez qui il se rend une fois par semaine, pour débattre de théories artistiques. Leur sens du colorisme et de l’imbrication des formes sera pour le jeune Serge une source inépuisable d’inspiration.

La matière et la touche pour faire vibrer les couleurs géométriques

En 1945, Poliakoff tient sa première exposition personnelle d’art abstrait à la Galerie Esquisse. François Chatelet écrit dans la préface du catalogue : « Pour Serge Poliakoff, l’abstraction n’est pas sécheresse ; la pâte dont il pétrit ses toiles n’est jamais à son gré assez riche pour sa propre richesse. »

La vibration des couches successives de matière apportées par Poliakoff à ses formes géométriques est célébrée par tous, et ce dès ses débuts. Le peintre revient à plusieurs reprises, en moyenne 3 ou 4 fois, sur ses compositions afin d’ajouter du relief et de la matérialité.

Plus tard, Jean Lassaigne, en 1957, écrira encore au sujet des expositions Poliakoff vues au sein de la Galerie Creuzevault (peintures) et de la Galerie Berrgruen (gouaches) : « Poliakoff a le goût des matières superbes qu’il pose par couches successives s’enrichissant l’une l’autre ; il semble qu’il accorde une importance de plus en plus grande à la touche qu’il pose en éventail autour d’un centre ».

Nous retrouvons cette vibration intense des rouges, des bleus, des verts et des roses dans la Composition Abstraite, de 1959, une gouache délicate où les touches de pinceau et les transparences de la gouache rythment avec douceur les formes imbriquées du peintre.

Poliakoff, une voie abstraite singulière

L’art de Poliakoff n’est ni vraiment géométrique, ni vraiment lyrique. Son art, toujours au carrefour de ces deux tendances de l’abstraction, cherche avant tout la pureté : Roger Van Gindertäel écrit à l’occasion de l’exposition organisée par la Galerie Bing en 1954 : « De deux lois : harmonie architecturale et rythme sensible, Poliakoff attend que son travail soit logique et discipliné sous un aspect spontané et libre ». Ainsi, mêlant aspect rigoureux et envolées émotionnelles, imbrication des formes et vibrations des couleurs et des touches, l’art de Serge Poliakoff est une troisième voie à l’art abstrait d’après-guerre en France. Poussé par son instinct vers la recherche de l’épure stylistique, son art joue sur tous les registres, tout en imposant son caractère unique dans le panorama de l’abstraction.

La spécialiste Lydia Harambourg résume ainsi l’art de Serge Poliakoff : « Une des particularités de la peinture de Poliakoff, et non des moindres, réside dans l’absence d’une réelle évolution, tout en se renouvelant sans cesse. (…) Démentant un empirisme qui n’est qu’apparent, sa toile présente un agencement de formes s’imbriquant avec une telle rigueur, qu’aucune d’entre elles ne pourrait se détacher de l’ensemble et si cela se produisait elle ne pourrait être remplacée par une autre et retrouverait naturellement sa place. Aussi éloignés de la moindre allusion figurative, comme de thèmes géométriques et encore moins d’une quelconque interprétation symbolique, ses compositions n’ont ni profondeur ni perspective, parce qu’elles engendrent leur propre espace, qui comme Poliakoff aimait à la répéter « fait la forme. » Dans une tentative pour définir sa peinture, il a déclaré : « Ce qui m’intéresse dans la peinture c’est sa pureté » »[1].

Ainsi, l’art de Serge Poliakoff réside dans cette quête de sobriété, qui ne nie pourtant pas l’émotion du sujet créateur. Laissons le dernier mot au critique Charles Estienne, grand ami des artistes, qui les recevait dans sa villa de Gordes, où séjourna aussi Serge Poliakoff. En 1951, dans la préface de l’exposition d’œuvres récentes qui eut lieu à la Galerie Dina Vierny, Estienne donne une définition subtile et émouvante de l’art de cet architecte des couleurs : « Une peinture dont la force et l’originalité sont d’unir le modernisme le plus aigu à la qualité, à la saveur picturale les plus évidentes et les plus généreuses… comment ne pas réagir d’emblée… à ce besoin inné et à cet instinct presque infaillible de la couleur et en même temps à ce sens mystérieux de la vie de tous… Abstrait, Poliakoff l’est totalement : mais il ne se contente pas non plus d’être non figuratif ; il nous propose des formes, mais de véritables formes… qui nous troublent et nous émeuvent comme seuls peuvent le faire tous les signes qui font allusion à ce profond monde poétique enseveli en nous, tel une seconde nature ».

Ainsi, l’art de Poliakoff, au carrefour de diverses influences et inspirations, comporte cette poésie presque magique, de retour aux formes primaires, primitives, évoquant l’essence de l’humanité.

Ainsi, de l’alliance du mouvement et de la couleur naît une œuvre singulière et intense, à retrouver sur les cimaises de la Galerie Hurtebize à Cannes.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

[1] Lydia HARAMBOURG, L’École de Paris 1945-1965, Dictionnaire des peintres, Éditions Ides et Calendes, Neuchâtel, 2010, p. 393.

Christo n’emballera pas l’Arc de Triomphe.

C’était le nouveau projet phare de l’artiste-emballeur, reporté à la rentrée 2021 pour cause de Coronavirus. Mais ce n’est pas Christo lui-même qui le réalisera. L’artiste s’est éteint avant-hier à l’âge de 84 ans dans son sommeil.

Une formation française

Artiste américain d’origine bulgare, c’est en France, aux côtés de sa femme, Jeanne-Claude, rencontrée à Paris en 1958, que le plasticien fait ses armes.

Entré dans le groupe des Nouveaux-Réalistes en 1963, aux côtés d’Yves Klein, Arman et les autres, le couple atypique se tourne vers le retour au réel, rejetant l’abstraction artistique alors en vogue.

Ce retour à l’expression du monde concret dans l’art ne passe toutefois pas par la figuration, considérée comme un écueil rétrograde, mais par la sélection d’éléments tirés du réel, accumulés, détruits ou détournés, dans la lignée innovante initiée par Marcel Duchamp avec ses ready-made. Les artistes développent des axes de travail originaux pour célébrer ou critiquer la société industrielle, dont celui proposé par Christo et Jeanne-Claude se rapproche d’un autre courant novateur : le Land Art.

Du toréro – souvent incarné par Annabel, sa muse – ou du taureau, qui n’est presque jamais représenté, qui est la bête ? Le bourreau, celui qui figure sur la toile, assurément.

La transfiguration de l’espace

Les deux plasticiens investissent les espaces créés ou modifiés par l’Homme, et en renouvellent la perception par leur action sur l’environnement : mise en place de portiques en tissu, emballage de monument, ombrelles géantes… Ce jeu sur la perception des espaces publics donne une nouvelle sculpturalité aux lieux phares choisis et ainsi transformés. Ils expliquent : « D’habitude, une sculpture normale, qu’elle soit classique ou moderne, a son propre espace physique. D’une certaine façon cet espace appartient à la sculpture car il a été préparé pour elle. Nos projets touchent une sensibilité plus vaste, en fait ils s’approprient ou empruntent des espaces qui habituellement n’appartiennent pas à la sculpture ».

C’est notamment le cas pour l’emblématique emballage du Pont-Neuf à Paris en 1985, ou du projet du Reichstag à Berlin, dix ans plus tard, considéré comme la réalisation la plus fameuse de Christo et Jeanne-Claude, et à redécouvrir dans notre Gros Plan en fin d’article. Le journal Le Monde s’en fait l’écho dans sa dépêche du 31 mai 2020 : « Mais l’empaquetage du Reichstag, dont on célèbre cette année le quart de siècle, restait leur grand œuvre. Celui qui eut l’écho le plus important avec quelque cinq millions de visiteurs. Celui que le public s’est d’emblée approprié, en organisant pique-niques et concerts sur les pelouses voisines. »[1]

Imaginé dès 1971, ce projet, une fois exécuté, a permis aux quelques 5 millions de visiteurs de redécouvrir l’espace du monument ainsi que sa place, par leur nouvelle sculpturalité, ainsi que – paradoxalement – par l’absence du bâtiment lui-même, voilé par la réalisation de Christo. Cette nouvelle manière de transfigurer l’espace public, ou l’espace politique dans ce cas précis, est voué à rendre le lieu aux citadins, et à rendre ces derniers acteurs d’un nouvel espace imaginé pour qu’ils se l’approprient.

C’est là tout l’enjeu des grands projets réalisés par Christo et Jeanne-Claude, qui ont rythmé la vie artistique de ces trente dernières années. L’usage de matériaux fragiles, comme le tissu, et la réalisation de projets éphémères marquent la beauté de leur art, à la fois puissant et furtif, soumis à la temporalité et indélébile de l’imaginaire collectif.

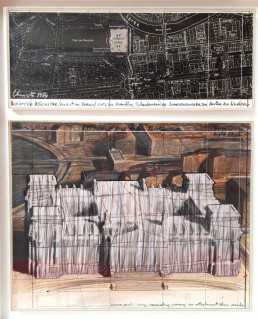

Gros plan : Le Reichstag : Le plus célèbre projet de Christo et Jeanne-Claude

L’emballage du Reichstag de Berlin a duré 14 jours, – du 25 juin au 7 juillet 1995.

Ce projet pharaonique a nécessité 24 ans de préparation, et mis à contribution 90 alpinistes et 120 ouvriers. Ce sont au total 70 panneaux de toile cousus au millimètre près sur mesure qui ont été installés pour recouvrir le bâtiment, soit 100 000 m2 de tissu argenté, ainsi que 15 km de corde bleue.

Comme toujours, le projet a été financé uniquement par la vente de planches, de plans et de maquettes préparatoires.

La Galerie Hurtebize propose un très beau projet en deux parties, plan et élévation du monument emballé, agrémenté du tissu-même ayant servi au projet, ce qui constitue une exception dans les projets dessinés par Christo et Jeanne-Claude.

Ce tissu a été choisi avec soin par le couple d’artistes afin de jouer sur la lumière et les ombres créés par les plis de l’étoffe, dans une dimension esthétique et sculpturale saisissante.

Au-delà de la beauté du travail de Christo sur le Reichstag, il faut voir dans ce projet une réalisation politique autour de la question de l’unification allemande : « Nous pouvons encore profiter de cet état de “Belle au bois dormant” qui est celui du Reichstag. C’est comme une énorme puissance en veilleuse. Aucun Allemand ne pensait voir de son vivant son pays réunifié. Le Reichstag fut construit pour être le siège du parlement d’une Allemagne unie. Je pense que tous nos projets arrivent au moment qui leur est propice. Aujourd’hui, le site présente un potentiel encore plus fort car le monde entier se pose des questions sur le futur de l’Europe et sur les orientations que prendra cette énorme concentration de richesse, de puissance économique et politique qui s’appelle l’Allemagne et qui projette une interrogation immense sur le vingt et unième siècle. »[2]

L’emballage de ce monument par Christo et Jeanne-Claude est resté célèbre à plus d’un titre, car il est à la fois emblématique de la poétique des plasticiens-emballeurs et du temps politique de réunification de l’Europe dans lequel il s’inscrit.

Venez le redécouvrir à travers le projet proposé par la Galerie Hurtebize à Cannes.

Christo et Jeanne-Claude, Wrapped Reichstag, 1984, Projet pour Berlin en deux parties. Technique mixte sur bois en deux parties. Crayon, fusain, collage, tissu sur panneau. 56 cm x 71 cm et 28 x 71 cm. Certificat de l’artiste.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

[1] Le Monde avec AFP, rubrique Disparition – Arts, « Emballeur du Pont-Neuf et du Reichstag, l’artiste plasticien Christo est mort à l’âge de 84 ans », 31 mai 2020, https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2020/05/31/l-artiste-plasticien-christo-est-mort-a-l-age-de-84-ans_6041346_3382.html

[2] J. Baal-Teshuva, Christo et Jeanne-Claude, Cologne, ed. Taschen, 1995, p.85.

Crédits photo : Reischtag : Imago/Rue des Archives / Portrait de Christo : L’artiste-plasticien Christo, le 15 mars 2013 à Oberhausen en Allemagne © Patrik STOLLARZ [AFP/Archives]

Bernard Buffet, « Grandeur et misère de l’homme »

Bernard Buffet a un style graphique puissant, radical, au trait noir reconnaissable au premier coup d’oeil.

Jeune prodige des cercles artistiques d’après-guerre, plebiscité par le public aux côtés de Bernard Lorjou dès son émergence dans le panorama des peintres parisiens, il a ensuite connu une période de flottement, fut souvent taxé de peintre mondain et commercial, avant de redevenir une figure incontournable pour les amateurs de la modernité, à l’échelle mondiale. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des artistes majeurs du XXème siècle.

Retour sur ce peintre essentiel de l’art moderne

A l’heure où les artistes veulent effacer les horreurs de la guerre en faisant table rase des traditions pour s’engouffrer dans la brèche de l’art abstrait, Bernard Buffet, lui, l’élève des Beaux-Arts et le futur académicien, prend la voie classique de l’art figuratif. Il choisit-même de réinterpréter les sujets types de l’art ancien – paysages, natures mortes, portraits. La Galerie Hurtebize propose le portrait d’Hervé Segard, l’un des tous premiers mécènes de l’artiste, que ce dernier a souhaité remercier par cette oeuvre. Cette toile est tirée d’une série de portraits de bienfaiteurs datée de 1955.

Cependant, tous ces sujets académiques, du portrait de commanditaire à la Crucifixion en passant par le boeuf écorché, Bernard Buffet les traite avec une patte expressionniste reconnaissable entre mille. Face à cette apparente contradiction,- tradition picturale contre innovation stylistique-, Bernard Buffet affirme au Figaro « Ma peinture n’a rien d’académique » (1).

L’art de Bernard Buffet, c’est finalement cela : reprendre les lieux communs de la peinture traditionnelle pour la révolutionner en profondeur, jouer avec ses codes afin d’opérer une distorsion du sens et des émotions.

A une période où les avant-gardes et l’abstraction se disputent les lauriers de la scène culturelle, le fait-même de s’inscrire dans la figuration constitue un défi, et témoigne d’une liberté totale et absolue, choisie comme seul fil conducteur de son oeuvre et de sa vie.

Les artistes et intellectuels d’après-guerre avaient en commun une obsession, celle d’exprimer les errances de la condition humaine, si bien racontée par André Malraux dans son livre éponyme.

Quand d’autres avaient voulu effacer l’homme de leurs oeuvres, Bernard Buffet avait lui choisi d’enfermer l’humain dans des cernes noirs, étirés et implacables, à travers tous les types de sujets que la peinture avait l’habitude de traiter.

La voie de l’abstrait fut pourtant, à cette époque, le chemin le plus emprunté par les artistes pour exprimer leur désarroi face aux événements qu’ils venaient de vivre, et qu’ils ne pourraient jamais oublier. Ce choix mena par exemple Mark Rothko à supprimer peu à peu de sa peinture toute trace de représentation humaine, laissant les plages de couleurs envahir toute la toile, selon la technique dite du « colorfield ».

Hans Hartung, lui, exprima son inquiétude à travers des barreaux qu’il appelait ses « poutres » pour enfermer les couleurs dans une prison de lignes.

Qu’il s’agisse de l’emploi du « colorfield », de la réalisation de prisons abstraites ou de l’emprisonnement de la figure humaine dans des cernes noirs violents et dramatiques, la volonté des artistes converge en un cri unique pour exorciser les monstres qui peuplent les cauchemars du monde de l’après 1945.

Jean Cocteau, qui a consacré à Bernard Buffet un poème – à retrouver dans notre Gros Plan en fin d’article -, lui décerne le titre de « prince des fleurs de l’encre et du fil de fer ».

Et pour cause ; son cerne noir qui dessine des paysages désolés aux arbres maigres, des visages longs ou des fleurs tranchantes, exprime une inquiétude existentielle, qui ne quittera jamais le peintre.

Pierre Bergé, qui fut durant huit ans le compagnon de Buffet, explique bien le symbolisme des choix iconographiques revisités par un peintre en proie au désespoir :

« Car il fut un révolutionnaire. Il sortait de la guerre et il savait que le monde ne serait plus jamais le même. C’est cela que sa peinture montrait : l’angoisse et le dénuement, la peur et la pauvreté. Ne nous y trompons pas, à cette époque c’est de cela qu’il voulait parler et, s’il s’est attaqué à un sujet aussi grave que la Passion du Christ, s’il a choisi des formats aussi grands, ce n’est pas par conviction religieuse mais pour décrire l’indicible. Jean Cocteau prétendait qu’un peintre fait toujours son propre portrait, même avec un paysage ou une nature morte. Cela est particulièrement vrai pour Buffet. Il ressemblait à ses toiles. Les poulets suspendus, c’est lui ; les harengs pitoyables, c’est lui ; les cyprès effeuillés par le mistral, c’est encore lui ; l’ange de la mort qui survole un champ de ruines, c’est toujours lui. » (2)

Quel que soit le sujet de sa peinture, c’est toujours la triste vérité de l’homme et sa vanité qui ressurgissent. Ces thèmes sont rehaussés par l’usage de tons mornes et grisâtres qui s’opposent en un contraste saisissant à des touches de couleurs presque criardes, violentes, qui hurlent la vulgarité de la nature humaine. Cet art si puissamment expressif, si inattendu, dénonce la laideur morale et la finitude dans un éclat de virtuosité à couper le souffle.

Du toréro – souvent incarné par Annabel, sa muse – ou du taureau, qui n’est presque jamais représenté, qui est la bête ? Le bourreau, celui qui figure sur la toile, assurément.

Une peinture qui se colore et se densifie à mesure que s’éloignent les cauchemars ?

Au début de sa carrière de peintre, entre les années 1940 et 1950, sa peinture est austère, notamment dans les couleurs grisées et ternes qu’il emploie presque en monochrome, et dans les constructions remplies de vides de ses compositions. « Sur ses toiles : des nus décharnés, des intérieurs misérables. Le réalisme désespéré de ses compositions enflamme l’après-guerre existentialiste » souligne Annick Colonna-Césari pour la Gazette Drouot. (3)

Son oeuvre tend par la suite à se colorer et à se densifier ; pour autant, elle n’en est pas moins dramatique dans le sens profond qu’elle entend toujours transmettre.

Dans les années 1970, en parallèle de son travail très graphique, il s’essaie à la réalisation de paysages au style plus « réaliste », qui sont aujourd’hui moins appréciés par les amateurs, mais toutefois d’une qualité picturale exceptionnelle.

C’est surtout à partir des années 80-90 que les couleurs kitsch envahissent la toile, notamment lorsque l’artiste représente des clowns, aux couleurs bariolées et aux expressions angoissantes.

Les phases de l’oeuvre de Bernard Buffet sont complexes et multiples, se dessinant au gré des voyages, et conditionnant des séries de toiles sur plusieurs thèmes – vues de New-York, de Venise, clowns, paysages bretons, toreros…- dont certains sont récurrents dans la carrière du peintre.

Dans ces sujets, les villes écrasent les hommes de leurs grattes-ciels menaçants, les kabuki japonais se font l’éloge du masque, du travestissement de l’âme, les paysages le reflet des idées sombres. Comme le souligne Otto Letze, « en traitant de la superficialité, de la banalité et de la monotonie, ses toiles montrent la société dans sa quotidienneté. Buffet partage avec les artistes pop un goût pour les objets ordinaires, les formes et les répétitions simples, les thèmes auxquels on ne portait jusque-là que peu ou pas d’attention. » (4) Même dans les objets les plus insignifiants se cachent des vanités que seul l’art de Bernard Buffet met en lumière, et dans l’absence de perspective, la platitude de la vie.

On constate que les couleurs s’invitent plus régulièrement dans ses oeuvres dès la fin des années 1950, et que les vides laissent peu à peu place à une foule de détails. La peur et l’horreur s’éloigneraient-elles à mesure que le temps passe ?

Rien n’est moins sûr. En 1993, Annabel Buffet écrit dans la préface de l’exposition « L’Empire ou les Plaisirs de la guerre » à la Galerie Maurice Garnier : « Des Horreurs aux Plaisirs de la Guerre, trente-huit années se sont écoulées. Que s’est-il passé ? Pourquoi cette volte-face ? Bernard Buffet aurait-il changé d’avis ? Son pacifisme notoire se serait-il endormi, usé par l’oubli ? Certainement pas. Ce revirement n’est qu’une apparence : une autre manière de dire sa révolte face aux inacceptables boucheries éparpillées sur la surface du globe ».

Celui qui aimait à dire que « toutes les époques sont clownesques » et que « la peinture est chose violente, pas tranquille » (5) n’aura donc de cesse jusqu’à son suicide en 1999 de dévoiler la « misère de l’homme », à travers une manière de peindre originale et inimitable.

Gros Plan : De Jean Cocteau à Bernard Buffet, le poème « Gisant Debout ».

Jean Cocteau, Hommage à Bernard Buffet – Gisant Debout

Catalogue d’exposition à la galerie Lucien Blanc :

Pièges à loup que pose une main enfantine

Parce qu’elle voulut (sous notre soleil noir)

Fils de fer barbelé cueillir vos églantines

Saigne l’Ève aux cheveux de pomme d’arrosoir.

Se peut-il que du ciel un instrument à anche

Dans le lit-cage allonge un semble-lys des chants

Et que médiévale une Ève aux larges hanches

Quitte un jardin Éden en proie aux chiens méchants ?

Après le mort aux dents que reste-t-il à prendre ?

Peut-être le fauteuil fantôme où l’on m’assied

L’ombre d’un bec de broc sur la carte du tendre

L’auto-stop arlequin des pylônes d’acier.

Que son fidèle ami lointaienement me sache

Bernard Bourreau pensif accoudé sur sa hache.

Jean Cocteau, Sils Maria, juillet 1955.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

(2) Pierre Bergé, « Il avait 21 ans et moi 19 », in Rétrospective Bernard Buffet, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, (exposition du 14 octobre 2016-26 février 2017), Editions ParisMusées, 2016, Paris, p.97.

(3) Annick Colonna-Césari, « Bernard Buffet artiste paradoxa » in La Gazette Drouot, 17 novembre 2016.

(4) Otto Letze, « Bernard Buffet – un regard allemand » in Rétrospective Bernard Buffet, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, (exposition du 14 octobre 2016-26 février 2017), Editions Paris Musées, 2016, Paris, p.224.

(5) Bernard Buffet in Jean-Pierre Frimbois, « Avant-Première » in Art Actuel, automne 1998.

Beaux Arts Magazine met en lumière 5 artistes de la galerie

Chu Teh-Chun, délicat paysage émotionnel

La belle gouache de Chu Teh-Chun récemment acquise par la Galerie met en lumière l’abstraction lyrique mêlée aux influences chinoises dont Zao Wou-Ki se fit également le chantre dans la France d’après-guerre. Ce délicat paysage émotionnel est tracé par la brosse toute orientale du peintre, qui se laisse aller à la spontanéité gestuelle propre à l’art abstrait occidental.

Hans Hartung libéré de toute tradition

Hans Hartung est l’un des grands pionniers de l’abstraction, champ de tous les possibles où son travail s’épanouit par le biais de ses multiples inventions d’outils. Ce très beau dessin de 1960 témoigne de son attrait pour les couleurs froides, dont cette teinte vert d’eau est toutefois assez rare, et de son obsession pour les barres, les lignes, qu’il appellera ses « poutres » dans son autobiographie (1). Ces sillons sont grattés à même la peinture, et illustrent la technique de grattage si typique du travail libéré de toute tradition promu par Hans Hartung, auquel la Galerie Hurtebize se consacre depuis plus de vingt ans.

Georges Mathieu explosif !

La personnalité explosive de Georges Mathieu se reflète particulièrement dans son oeuvre Fantômes Vermeils, de 1990, où le déchaînement gestuel de projections aux couleurs vives attire le regard. Premier « calligraphe occidental » comme le surnomma André Malraux, Georges Mathieu est l’un des grands inventeurs de l’action painting à la française. La Galerie Hurtebize travaille depuis de nombreuses années sur cet artiste haut en couleurs.

Le surréalisme doux et implacable de Joan Miró

Si l’art abstrait est célébré par la Galerie Hurtebize, cette dernière s’intéresse tout autant aux courants figuratifs de la période. Le surréalisme à la fois doux et implacable de Joan Mirò y figure en bonne place. Son « oeuvre au noir » intitulée Cap i Cua, projet de lithographie porté par la Galerie Maeght, met en scène l’imagerie propre à l’artiste espagnol. On y discerne un personnage au tracé synthétique, ansi que l’étoile-signature de l’artiste, véritable emblème de sa poétique tournée vers le rêve.

Jean Miotte : artiste insaisissable

La cinquième oeuvre-phare de la Galerie a été réalisée par Jean Miotte au tournant des années 1960. Artiste insaisissable, au carrefour de l’abstraction lyrique, de l’Art informel et des influences zen, ce peintre et sculpteur a eu une carrière internationale : Allemagne, Suisse, Etats-Unis, France. Jean Miotte est obsédé par le Jazz : ses rythmes saccadés traduisent la danse de son pinceau, tandis que ses harmonies de teintes le posent en maître coloriste, qui, à l’instar de ses amis futuristes italiens, a cherché à traduire le mouvement de la musique à travers la couleur. La Galerie Hurtebize lui consacrera prochainement une exposition monographique.

Marie Cambas

Dernière arrivée dans l’équipe, Marie est diplômée de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne en histoire et en histoire de l’art. Spécialisée en peinture ancienne, elle se tourne ensuite vers l’art Moderne et intègre la galerie en 2018.

(1) : Hans Hartung, Autoportrait, Les presses du réel, 2016, première édition Grasset, 1976, p. 223.